在窑火中淬炼诗性与哲思——访当代陶瓷艺术守望者、中国工艺美术大师刘伟

大师简介:

刘伟,第六届中国工艺美术大师,教授级工艺美术师(二级教授),云南大学瓷画研究生导师,享受国务院特殊津贴专家,上海市政府首批原创设计大师工作室领衔大师之一,江西省第十一届政协委员,江西省五一劳动奖章获得者,曾任景德镇陶瓷研究院副院长。

刘伟大师从艺近50年,以其创新的创作理念、扎实的理论基础、谙熟的工艺技法,在艺术陶瓷创作领域形成了独具特色的艺术风格。在构图上,他善于平淡处生奇妙、无序处得和谐,具有很强的视觉震撼力;在选题上,他善于表达山之情、水之性的慧心巧思,并借肌理效果来诠译山水的险峻、幽深、朦胧、浑然、雄壮、秀美、曲折、广阔;在造境上,他善于以意求形,意形生幻,将美的物象转化为人格、气质和心性。

“器成天下走,工匠八方来”。景德镇自古以来陶瓷产业闻名世界,这里有得天独厚的制瓷条件,更有勤劳智慧的陶瓷艺人,正是这些陶瓷艺人的传承,景德镇传统制瓷技艺才得以保存,也正是他们的创新,景德镇的陶瓷艺术才焕发出新的活力。

中国工艺美术大师刘伟便是景德镇千千万万制瓷匠人的杰出代表。在刘伟大师新枫园工作室的采访中,他的眼神中始终透露着对陶瓷艺术执着的热爱。这位从艺近五十载的艺术家,将半个世纪的瓷艺人生向记者娓娓道来,展现出他对陶瓷艺术的虔诚与热忱,也将记者带入了他充满传奇的陶瓷世界。

从小学徒到大工匠 瓷艺路上的奋进求索

“最初的梦想很简单,就是掌握一门手艺,安身立命。”谈及与陶瓷的初遇,刘伟大师的记忆回到了1976年,“在踏入工厂的那一刻,潮湿的泥土气息与窑炉散发的炽热温度,瞬间将我包围,自此开启了我与陶瓷艺术的不解之缘。当年,为弥补人才断层,当地政府招收200名青少年进厂学艺,我15岁的时候就在建国瓷厂成为了一名陶瓷学徒。在建国瓷厂,我幸运地遇到了白海先生,自此开启了陶瓷技艺的学习之旅。白海先生对我倾囊相授,从最基础的泥坯塑形,到釉料的调配与绘制,每一个步骤都耐心指导。当时,我每日沉浸在陶瓷工艺的世界里,不断地练习,从生疏到熟练,逐渐掌握了扎实的基本功。”

当看到普通的泥土在自己手中,经过一道道工序,最终变成精美的瓷器,那种成就感与喜悦让他对陶瓷艺术的热爱愈发深沉,这份热爱成为他此后几十年在瓷艺道路上不断前行的强大动力。随着时间的推移,刘伟不再仅仅将陶瓷技艺视为一门谋生的手艺,而是被其深深吸引。刘伟说:“在与泥土、釉料的朝夕相处中,我渐渐发现了陶瓷艺术的独特魅力。每一次绘制,每一次烧制,都像是一场与未知的对话。釉料在高温下的奇妙变化,瓷器出窑时的惊喜瞬间,都让我沉醉其中。”

《竹影清风》釉里红

《瑞雪丰年》粉彩象耳尊

1977年,高考恢复的消息如同一束光,照亮了刘伟的求学之路。

“边工作边备考的日子充满艰辛,白天在工厂忙碌于陶瓷制作,夜晚则在昏暗的灯光下埋头苦读,但我心中怀揣着对知识的渴望,从未有过一丝懈怠。经过数年的自学积淀,1981年,我凭借着优异的成绩考入景德镇陶瓷职工大学美术系,正式开启了科学化、系统化的深造。”刘伟说,“在大学期间,我接触到了系统的艺术理论知识。老师们不仅传授绘画技巧,更深入剖析传统纹饰背后的文化内涵,讲解艺术创新的理念与方法。与工厂里单纯的技艺学习不同,大学的学习让我明白了陶瓷艺术的深度与广度,也更深刻地认识到陶瓷艺术与文化的紧密联系。这种系统的培养,极大地拓展了我的艺术视野,使我明白手艺是根基,而理论则是助力艺术在天空翱翔的翅膀。”

在课堂学习之余,刘伟还积极参与各种实践活动。他深入陶瓷作坊,观察每一道工序的细节,将所学理论知识应用到实际创作中。通过不断地实践与思考,他的技艺得到了进一步提升,创作思路也更加开阔。这段求学经历,为他后续的艺术创作奠定了深厚的底蕴,成为他瓷艺人生中不可或缺的重要阶段。

上世纪90年代,30岁出头的刘伟迎来了他艺术生涯中的重要时刻。人民大会堂江西厅的作品征集项目,为他提供了一个展示才华的广阔舞台。刘伟深知,能够陈列于人民大会堂的作品,必须展现出大国气象。经过深思熟虑,他决定突破景德镇传统器皿的秀美风格,从青铜器皿中汲取灵感。为此,他精心设计了《双耳宝灵尊》,将乳钉装饰元素融入作品,使其造型庄重霸气,彰显出雄浑的气势。

“为了完成这件作品,我耗费了一年的时间,每一个细节都反复琢磨,每一笔绘制都饱含着心血与热情。在作品的画面设计上,我以江西省花映山红搭配和平鸽,寓意祥和与美好。最终,《双耳宝灵尊》在众多竞争者中脱颖而出,成功陈列于人民大会堂江西厅。”刘伟说。

《双耳宝灵尊》取得的成功,不仅为刘伟大师赢得了业内的肯定,更让他破格获评为江西省最年轻的高级职称。这件作品成为了刘伟艺术道路上的关键转折点,标志着他从追求技艺精湛,开始迈向对文化内涵与精神表达的探索。此后,他的创作更加注重作品所表达的情感与思想,不断在艺术的道路上攀登新的高峰。

从守正到创新 琉璃彩突破传统的艺术革新

在刘伟对陶瓷艺术的创新实践中,琉璃彩技法宛如一颗璀璨的新星横空出世,巧妙地将艺术与技术完美融合,不仅在刘伟艺术生涯中实现了里程碑意义的突破,更为世界陶瓷艺术带来了全新的视觉体验和艺术表达方式。

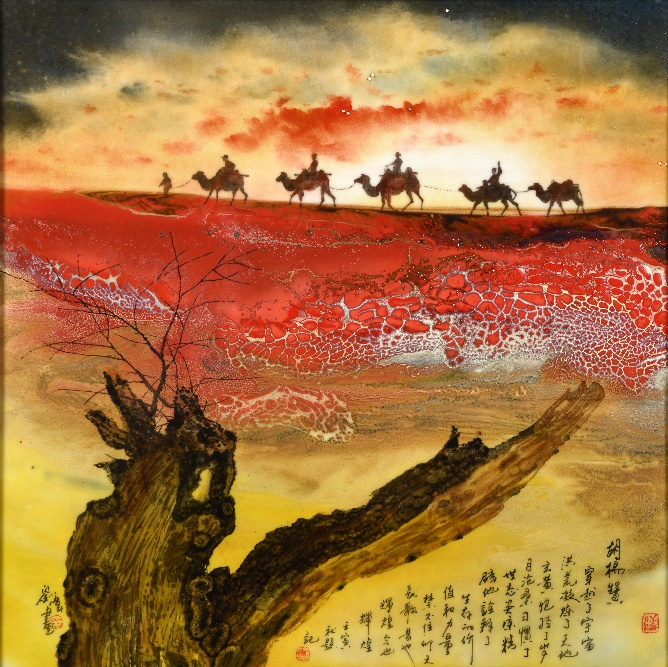

《胡杨赞》颜色釉粉彩瓷板画

《金苇覆雪》颜色釉瓷板画

刘伟对记者说:“在一次调配釉料时,我突发奇想,开始着手对釉料的成分和烧制温度进行大胆的调整。当经过特殊处理的作品从1100摄氏度的高温窑炉中取出时,眼前的景象让在场的众人惊叹不已。瓷器表面呈现出一种前所未有的视觉效果,‘玻璃相’透明度极高,瓷器上仿佛被罩上了一层晶莹剔透的琉璃,让整件作品看起来灵动而富有生机。纹饰图案的色彩在这仿若琉璃的透明釉质下,显色度极高,鲜艳夺目,每一种色彩都像是被赋予了生命,在瓷器上跳跃、绽放。”

这次偶然的成功,并不是纯粹的运气使然,而是刘伟大师多年来对陶瓷艺术表现形式不懈探寻的必然结果。他在陶瓷艺术领域深耕近五十载,不断学习、实践和反思,对各种陶瓷材料和技法了如指掌。正是这种深厚的积累,让他在面对偶然的灵感闪现时,能够敏锐地捕捉到其中的价值,并将其转化为一种全新的、独特的陶瓷装饰技法。

琉璃彩问世后,刘伟并没有满足于这一次偶然的发现。他深知,要将这种技法真正完善并应用到艺术创作中,还需要进行大量的研究和实践。于是,他一头扎进了对琉璃彩技法的深入探索中。他不断调整釉料的配方,尝试不同的烧制工艺,研究如何更好地控制色彩的变化和流动,以达到他心中理想的艺术效果。经过无数次的试验和失败,刘伟终于成功掌握了琉璃彩的独特烧制技术。他的努力和坚持让琉璃彩从一次偶然的灵感,变成了一种成熟的、具有独特艺术魅力的陶瓷装饰技法,为景德镇陶瓷艺术的发展注入了新的活力。

“琉璃彩属于釉中彩,其独特之处首先体现在烧制温度上。与普通粉彩750至 800度的烧成温度不同,琉璃彩技艺将烧制温度提高到了1100度。在如此高温下,瓷器发生了奇妙的变化。更高的熔点使得‘玻璃相’透明度极高,瓷器仿若琉璃般晶莹剔透、透气灵动,仿佛拥有了生命的质感。这种独特的工艺赋予了陶瓷生命的律动,使其具有了呼吸感、流动感和生命感。当人们凝视着一件琉璃彩陶瓷作品时,仿佛能够感受到它的‘呼吸’,感受到色彩在其中流动的韵律,感受到生命的蓬勃力量。”刘伟对记者说道。

琉璃彩的出现,不仅丰富了景德镇的陶瓷艺术类别,更为传统制瓷工艺注入了新的生命力。琉璃彩以独特的艺术魅力,吸引了众多陶瓷爱好者和收藏家的目光,成为了当代陶瓷艺术创新的典范。刘伟大师用他的智慧和创造力,为陶瓷艺术的发展开辟了一条新的道路,让人们看到了陶瓷艺术在当代的无限可能。

《徽韵秋山》颜色釉粉彩瓷板画

从技法创新到灵感迸发 因材施教培育多元化陶瓷人才

如今,年逾花甲的刘伟大师,依旧在陶瓷艺术领域中忙碌着,他的身影穿梭于高校课堂与工作室之间。在高校兼任研究生导师的过程中,他深知肩负着传承陶瓷艺术的重任,对于每一位学生都倾注了大量的心血。他的工作室,就像一个陶瓷艺术的孵化基地,面向所有热爱陶瓷的年轻人敞开大门,无论对方是来自高校的大学生,还是怀揣梦想的农村青年,他皆一视同仁,因材施教、倾囊相授。

刘伟认为,勤奋、专业水平与文化素养是陶瓷从业者的三大核心素质。在他的艺术生涯中,他始终秉持着勤奋努力的态度,不断地探索和创新。他深知,只有通过勤奋的学习和实践,才能掌握扎实的专业技能。而专业水平的高低,则直接决定了一个人在陶瓷领域的成就。没有手上功夫,再好的创作概念都只是空谈,无法转化为实际的作品。

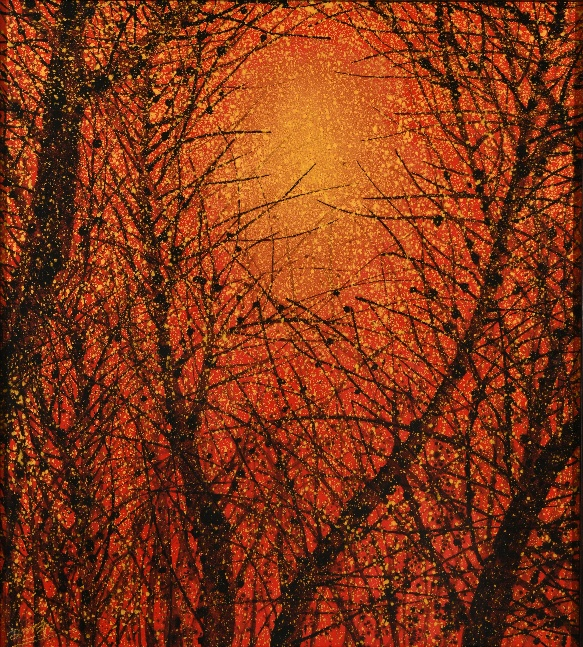

《炽林金辉》釉上彩瓷板画

刘伟说:“在教学过程中,我会针对不同学生的特点,制定出个性化的培养方案。对于那些没有高等教育背景的徒弟,我敏锐地察觉到他们在文化知识方面的不足,因此鼓励他们要多读书,通过阅读来弥补文化上的短板。因为,文化修养是陶瓷艺术的灵魂,只有拥有深厚的文化底蕴,才能在陶瓷创作中展现出独特的内涵与魅力。我常常与徒弟们分享自己的读书心得,推荐适合他们的书籍,引导他们从书中汲取智慧与灵感。在他的鼓励下,徒弟们纷纷沉浸在书的海洋中,不断提升自己的文化素养。而对于理论功底扎实的研究生,我则要求他们重新‘回炉’练手艺。我深知,理论固然重要,但实践才是检验真理的唯一标准。在陶瓷艺术领域,手上的功夫是基础,只有通过不断地实践,才能将理论知识转化为实际的创作能力。我会亲自示范陶瓷制作的步骤,从泥坯的塑形到釉料的绘制,每一个细节都不放过。同时,我会耐心地指导研究生们如何掌握正确的手法,如何控制力度和速度,以达到最佳的创作效果。在他的严格要求下,研究生们不断地磨练自己的手艺,逐渐成长为技艺精湛的陶瓷艺术家。”

在刘伟大师的眼中,每一个品行端正、热爱陶瓷的年轻人都是可教之才,他希望能将自己的技艺和经验毫无保留地传授给他们,让陶瓷艺术的火种在他们身上延续下去。为了让年轻人克服对于传统制瓷72道工序的畏难心理,刘伟总是语重心长地给出建议。他深知,陶瓷制作的工序繁杂,从选矿、制泥到成型、装饰,再到最后的烧制,每一道工序都需要耗费大量的时间和精力。因此他认为,年轻人不必苛求自己掌握所有工序,关键是要找准自己的定位,在自己专注的领域做到极致。

“每一位徒弟都像是我自己的孩子,我会关心他们的成长,关注他们的进步。我会为徒弟们取得的每一点成就感到骄傲,也会在他们遇到困难时给予鼓励和支持。在我的悉心教导下,一批又一批优秀的陶瓷人才从工作室中走出,带着我的期望和嘱托,在中国陶瓷艺术的道路上不断前行,为陶瓷艺术的发展注入了新的活力。”刘伟说,“我希望越来越多的年轻人能够在陶瓷艺术的道路上坚定地走下去,用自己的才华和努力,为陶瓷艺术的发展贡献自己的力量。我相信,只要年轻人能够专注深耕,不断提升自己的专业水平和文化素养,就一定能够在陶瓷领域找到自己的价值,创造出属于自己的辉煌。”

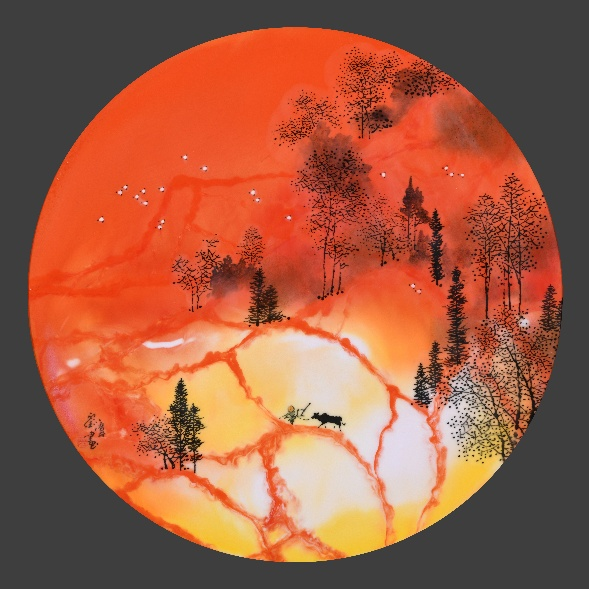

《丹霞牧歌》釉上彩瓷板画

从坚守传统到开放包容 开启中国陶瓷国际化视野

在刘伟大师的眼中,景德镇宛如一座汇聚各方精华的艺术熔炉,集中国陶瓷之大成,将各产区的优势融会贯通,从而铸就了其独特的艺术魅力与深厚的文化底蕴。景德镇陶瓷传承千年的辉煌绝非偶然,而是源自其开放包容的胸怀与兼收并蓄的智慧。对于当代陶瓷的国际化发展,刘伟满怀期待,同时也有着深刻的思考与独到的见解。他认为,在全球化的时代浪潮中,中国陶瓷要想在世界舞台上绽放更加耀眼的光芒,就必须主动出击,与国际前沿设计师展开积极互动。

他说:“在元朝时期,景德镇的陶瓷工匠们敏锐地捕捉到了时代的脉搏,大胆地吸纳了土耳其等异域文化元素,将中西亚文化与中华传统文化巧妙融合,在青花瓷的创作中,运用进口青料,采用异国的造型与装饰,创造出了风格独特、举世闻名的元青花。在清代,意大利宫廷画家郎世宁为景德镇陶瓷创作带来了新的活力。郎世宁精通西方写实绘画技法,他与中国本土工匠紧密协作,将焦点透视、解剖学、光影明暗等西方绘画理念融入陶瓷创作中,实现了西方写实技法与中国传统陶瓷工艺的完美融合,开创了陶瓷绘画‘中西合璧’的全新艺术范式。这些历史上的成功范例,让我深刻认识到开放包容对于陶瓷艺术发展的重要性。在当今时代,面对陶瓷行业的创新命题与全球市场的开拓需求,景德镇更应秉持这种开放包容的精神,积极接纳来自世界各地的优秀文化成果,不断丰富和发展自身的陶瓷艺术。

刘伟认为,在与国际设计师的交流合作中,中国陶瓷艺术家应充分弘扬民族文化,将中华传统文化的精髓融入到陶瓷创作中,让世界领略到中国陶瓷独特的文化魅力。中国陶瓷拥有悠久的历史和深厚的文化底蕴,从古老的彩陶到精美的青花瓷,每一件作品都承载着中华民族的智慧与情感。同时,也要以开放的心态,积极接纳其他民族的优秀成果,学习他们先进的设计理念、创新的表现手法以及科学的制作工艺,为中国陶瓷的发展注入新的活力。

“我对景德镇的未来充满信心与期待。如今,每年都有6万多人来到景德镇创业,还有数千名国际友人在此逐梦,景德镇充满了前所未有的活力。我希望年轻人不仅来景德镇‘打卡’,更要真正扎根在这里,深入融入瓷都文化。我经常鼓励年轻人用陶瓷这个中华民族的瑰宝,去表达自己独特的艺术思想,将个人的创造力与陶瓷艺术的传统相结合,创作出更多具有时代特色和国际影响力的作品。我相信,只要年轻人能够肩负起传承和创新的使命,景德镇这张世界陶瓷名片必将更加闪亮,中国陶瓷也将在世界舞台上展现出更加辉煌的风采。”刘伟说道。

他指出,陶瓷与丝绸、茶叶相比,具有独特的优势——其艺术生命与地球同在。陶瓷作为一种古老而又现代的艺术形式,它不仅是实用的器具,更是承载文化的重要载体。无论是在古代的丝绸之路,还是在当今的全球化时代,陶瓷都以其独特的魅力,跨越国界,连接起不同国家和民族的人们。这种跨越时空的艺术生命力,让中国陶瓷在开拓全球市场时拥有强大的底气。

近年来,刘伟大师通过研究吴冠中、齐白石、张大千、赵无极等前辈先贤的艺术轨迹有了更多感悟,并总结出艺术创作的四个阶段。“一是写实阶段,追求‘像不像’;二是艺术阶段,追求更加丰富的表现形式;三是哲学阶段,也就是通过艺术表达思想和哲理;四是求‘道’阶段,用极为抽象和简洁的笔法,表达艺术和世界最底层的逻辑。这也是我未来要探寻的。”他说,“我干这行已将近50年了,现在不再拘泥于某一样式、某一工艺、某一素材,更注重内心的感悟与表达。”

从初入瓷厂的懵懂小学徒,到蜚声中外的“国字头”大师,刘伟大师用近50年的时光,谱写了一曲波澜壮阔的瓷艺人生之歌。他的历程,是对陶瓷艺术执着追求的生动写照,是不断超越自我、厚积薄发的励志传奇。

在艺术创作的道路上,刘伟大师以其诗性的绘画语言、空灵曼妙的抒写方式,成为大自然的忠实发现者与深情歌者。正如他对艺术创作阶段的深刻总结——从写实到艺术,从哲学到求“道”,他始终在探索陶瓷艺术的无限可能。而在育才传艺的征程中,刘伟大师以匠人之心守护着千年瓷火的传承。他因材施教,培育出一批又一批优秀的陶瓷人才,为陶瓷艺术的未来注入了源源不断的动力。

“在未来的创作和教学中,我将继续秉持匠心,不断创新,以开放包容的胸怀,担当起传承与发展陶瓷艺术的重任,在瓷艺人生的道路上,书写更加华彩的篇章,让中国陶瓷艺术在世界舞台上绽放出更加耀眼的光芒。”刘伟大师说道。(记者 贾淘文)