中国瓷专访文祥窑创始人文祥:以高温釉下彩书写陶瓷创新时代答卷

在2025中国景德镇国际陶瓷博览会期间,“景漂”匠人——景德镇文祥窑陶瓷艺术有限公司创始人文祥做客中国网中国瓷直播间,分享了他与陶瓷的不解之缘,以及在传承与创新之路上的探索与追求。

半百邂逅,一次路过,一生坚守

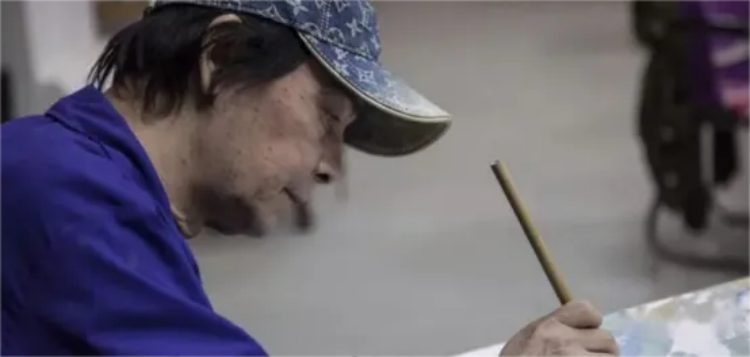

“人生有时就是一种偶遇,我是不经意路过景德镇,便再也挪不开脚步。”谈及与瓷都的结缘,文祥的语气中满是感慨。2010年6月,55岁的他正值可以安享生活的年纪,却因一次偶然的机会踏入景德镇。彼时,“鬼谷子下山”青花罐拍出两亿多的天价,而他在黄家井仿古市场看到路边小女孩从容绘制同款纹饰的场景,深深震撼了这位学历史出身的文化人。“如此珍贵的陶瓷技艺,竟能在市井间自然流淌,这种生命力太神奇了。”这份震撼,让他毅然开启了跨界陶瓷的全新人生。

对于年过半百再闯新领域的选择,文祥有着自己的坚持:“人类对泥土的热爱是与生俱来的,陶瓷既能发挥动手能力,又能将思想通过双手具象化,尤其是‘泥做火烧’的锤炼过程,窑火中的未知变化总能让人心跳加速,这种挑战感让我充满热情。”这份纯粹的热爱,成为他克服重重困难的最初动力。

在1410℃的窑火中“淬炼”独门色彩

从零接触陶瓷的文祥,深知行业的痛点:“入门容易精通难,市场同质化严重,没有辨识度的作品终将被淘汰。”经过深入思考,他将目光锁定在釉下彩这一传统工艺上,决心攻克技术瓶颈。

釉下彩的烧制需要1410℃的超高温,这不仅对颜料发色是极大考验,更对胚胎成型提出严苛要求。“温度不够,红色不艳、黄色不亮;温度达标,瓷器收缩率接近20%,极易变形开裂。”文祥解释道,高温烧制虽难度极大,但能让瓷器实现完全玻化,达到“薄如纸、声如磬”的效果,既符合国际日用瓷无铅无镉的安全标准,又能呈现温润如玉的质感。

为了丰富釉下彩的色彩表达,文祥团队历经无数次试验,最终将釉下彩颜色拓展至100余种,仅红色就细分出大红、深红、紫红等数十种。“每种颜料的收缩比、膨胀系数都不同,要让它们在同一窑火中完美融合,形成完整画面,堪比一场精密的实验。”正是这份精益求精,让文祥窑的釉下彩作品独树一帜,不仅规避了市场仿制的可能,更赢得了业界的广泛认可——2015年,他的敦煌飞天盖罐系列斩获米兰世博会金奖,成为中国陶瓷走向世界的亮眼名片。

再造传统,让千年敦煌色在瓷上“活”过来

在文祥看来,陶瓷的创新必须扎根传统、贴合时代。“每个朝代的陶瓷都有其时代印记,我们既要传承老祖宗的手工技艺,更要结合当代生活节奏与审美需求,做出属于这个时代的作品。”

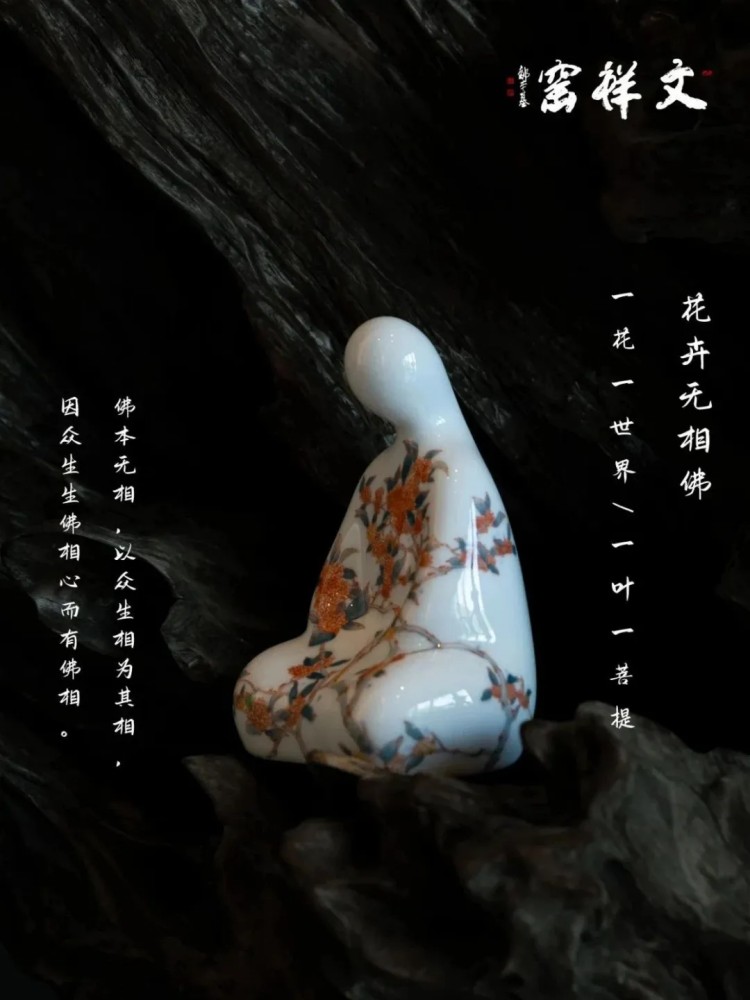

基于这一理念,他设计的“无相佛”系列极具代表性。不同于传统具象的宗教造像,“无相佛”以抽象形态赋予观者无限想象空间,再结合泥胎曲面的釉下泼彩工艺,让每件作品都成为独一无二的艺术珍品。“宣纸泼彩是平面晕染,而泥胎泼彩是向下渗透,还要在复杂曲面上营造美感,难度远超传统技法。”文祥介绍,这类作品不仅适合现代居家与办公摆放,更能在观赏中让人静下心来,实现了艺术价值与实用价值的统一。

在文化表达上,文祥深耕敦煌文化、藏文化等传统资源,却拒绝简单复刻。“敦煌壁画历经千年风化,我们不能只模仿其沧桑面貌,更要还原古人创作时的色彩饱和度与艺术张力。”他将敦煌的卷草纹、云纹、海水纹重新组合变形,融入现代设计语言,让传统纹饰焕发新的生命力。“文化的根不能丢,但要让它生根发芽、开花结果,才能真正实现古为今用。”

“景漂”的摇篮,让匠心在一代代手中传递

作为非遗文化基地,文祥窑多年来始终致力于陶瓷人才的培养。“我们70%以上的员工都是来自全国各地的大学毕业生,没有地域门槛,只要热爱陶瓷、认同企业文化,我们都愿意倾囊相授。”文祥骄傲地说,十余年间,他已培养出30多位拥有传承人资质的专业人才,不少弟子离开后已能独立创业、自创品牌。

在人才选拔与培养上,文祥有着清晰的标准:“首先要热爱这个行业、敬畏这份文化,不能只把它当作谋生的手段;其次要有一定的天赋和钻研精神,学艺需要沉下心来,耐得住寂寞。”他认为,陶瓷传承不仅是技艺的传递,更是精神的延续,只有让年轻人真正理解陶瓷的“形、神、魂”,才能让传统工艺代代相传。

如今的文祥窑,已拥有多项发明专利、数百项版权和近两百项外形专利,形成了坚实的技术壁垒。但文祥并未止步,他正在筹备全手工打造的家用餐具系列,“既要美观实用、手感舒适,还要做到易清洗不沾油,让高端陶瓷走进寻常百姓家。”

百年后的“底标”,他希望成为时代的注脚

谈及未来的目标,文祥的眼神坚定而执着:“我想推动釉下彩行业标准的制定,让优质陶瓷的评判有章可循。”在他看来,任何行业的规范化发展都离不开标准的引领,陶瓷行业也不例外。“当标准确立后,艺术创作才能更有方向,消费者也能清晰辨别品质优劣。”

更长远的愿景,是让文祥窑的作品成为时代的印记。“一百年后,当人们看到文祥窑的底标,能认可这是我们这个时代的代表性陶瓷;未来全世界的陶瓷博物馆,都能因收藏文祥窑的釉下彩作品而显得完整。”这份沉甸甸的期许,承载着他对陶瓷文化的敬畏与担当。

对于怀揣陶瓷梦的年轻“景漂”,文祥送上真诚的寄语:“要深耕中国传统文化,沉下心来钻研技艺,耐得住寂寞才能成大器。陶瓷行业不需要花里胡哨的表面功夫,唯有脚踏实地的坚守,才能在这片文化沃土上实现自己的价值。”

(推广)