中国瓷专访中国工艺美术大师刘伟:守瓷50年,他让泥巴变瑰宝,还把千年瓷火传给年轻人

在2025中国景德镇国际陶瓷博览会期间,享受国务院政府特殊津贴专家、中国工艺美术大师刘伟做客中国网中国瓷直播间,以其近50年的从业积淀,畅谈陶瓷文化的传承密码、创新路径与未来图景,让观众深切感受千年瓷文化的深厚底蕴与当代活力。

与瓷结缘半世纪,从谋生手艺到精神守望

“最初的梦想很简单,就是掌握一门手艺,安稳立足。”谈及与陶瓷的初遇,刘伟的记忆回到了1976年。“文革”结束后,为弥补人才“断层”,当地政府招收200名青少年进厂学艺,15岁的他成为其中一员,在建国瓷厂跟随师傅白海先生潜心钻研陶瓷技艺。

▲从左至右刘伟,曾章义,吴冷杰

1977年恢复高考的消息,点燃了他的求学热情。经过数年自学积淀,1981年他成功考入职工大学,圆了大学梦。这段经历让他深刻认识到,陶瓷艺术的提升离不开文化支撑:“没有文化积淀的传承,很难实现真正的创新。手艺是根基,理论是翅膀,二者缺一不可。”

从最初在坯房与师兄弟打泥巴仗、捉迷藏的懵懂少年,到通过书本深入了解景德镇千年陶瓷文化后坚定终身追求,刘伟的匠心之路,是从谋生需求到精神热爱的蜕变。“工作中的成绩带来的认同,让我更加自信,也让我确信,陶瓷就是我值得奉献一生的事业。”他说。

匠心铸就经典,从技艺精进到哲学升华

在刘伟的艺术生涯中,陈列于人民大会堂江西厅的《双耳宝灵尊》是极具里程碑意义的代表作。20世纪90年代,30出头的他在众多竞争者中脱颖而出,凭借这款作品斩获殊荣,也使其成为江西省最年轻的高级职称获得者。

“人民大会堂的作品必须有大国气象。”回忆创作历程,刘伟至今历历在目。他突破景德镇传统器皿的秀美风格,从青铜器皿中汲取灵感,融入乳钉装饰元素,彰显庄重霸气;画面则以江西省花映山红搭配和平鸽,传递祥和愿景。这件耗时一年完成的作品,成为他艺术道路上的重要转折点。

随着创作实践的深入,刘伟的艺术认知不断升华。“年轻时追求画得像、画得准,后来注重文化内涵,如今更追求哲学层面的精神表达。”他坦言,艺术创作的至高境界不在于技艺的精湛或文化的堆砌,而在于用哲学思想赋予作品打动人心的力量,这种感悟源于人生的磨砺与持续的思考,“正如阳明心学所言,要在世上练、在世上磨,唯有历经坎坷并善于反思,才能抵达更高的艺术境界。”

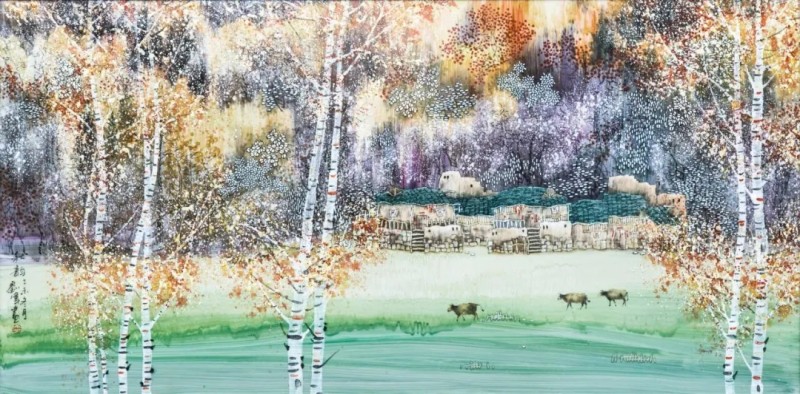

▲《湖光村影》

倾囊相授育桃李,手把手带出“瓷二代”

如今已64岁的刘伟,依然保持着“而今迈步从头越”的热忱,其中最让他牵挂的便是陶瓷人才的培养。他不仅在高校兼任研究生导师,还面向所有热爱陶瓷的年轻人敞开大门,无论是大学生还是农村青年,皆因材施教、倾囊相授。

“对没有高等教育背景的徒弟,我鼓励他们多读书、补文化;对理论功底扎实的研究生,我要求他们重新‘回炉’练手艺。”刘伟的收徒标准清晰而温暖,“只要品行端正、热爱陶瓷,都是可教之才,我希望一个都不落下。”

针对年轻人对陶瓷72道工序的畏难心理,他给出实在建议:“不必苛求掌握所有工序,关键是把自己专注的领域做到极致。就像官窑瓷器的精美,是各类工匠的集体智慧结晶,找准定位、深耕细作,就能在陶瓷领域找到自己的价值。”他强调,勤奋、专业水平与文化素养是陶瓷从业者的三大核心素质,“没有手上功夫,再好的概念都是空谈;没有文化素养,终究只能停留在工匠层面,难以实现突破。”

瓷行天下,让世界爱上中国瓷

面对陶瓷行业的创新命题与全球市场的开拓需求,刘伟提出,开放包容是关键。“景德镇陶瓷之所以能传承千年,正是因为它集中国陶瓷之大成,兼容并蓄各产区的优势。”他以元青花为例,指出古代景德镇就已吸纳土耳其等异域文化元素,成就了陶瓷艺术的高峰;清代郎世宁将西方绘画风格融入陶瓷创作,同样成为文化交融的典范。

▲高温窑变瓷板 《秋韵》

对于当代陶瓷的国际化发展,他建议:“要主动与国际前沿设计师互动,在弘扬民族文化的同时,积极接纳其他民族的优秀成果。陶瓷的艺术生命与地球同在,这是它区别于丝绸、茶叶的独特优势,也是我们开拓全球市场的底气。”

▲《梦想起航》

谈及景德镇的未来,刘伟充满期待:“每年有6万多人来景德镇创业,还有数千名国际友人在此逐梦,这样的活力让人振奋。希望年轻人不仅来‘打卡’,更要扎根这里,融入瓷都文化,用陶瓷这个中华民族的瑰宝,表达自己的艺术思想,让景德镇这张世界陶瓷名片更加闪亮。”

▲《孔雀玫瑰图》