探秘非遗|潮州彩瓷烧制技艺:“烤花”定成败,“描金”绝活让潮彩金碧辉煌

潮州彩瓷烧制技艺,是流行于广东省潮州市及周边地区的一项传统陶瓷彩绘与烧制技艺,以其绚丽的色彩、精细的绘工和浓郁的地方特色闻名于世。

2014年,潮州彩瓷烧制技艺经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

从宋窑遗韵到“潮彩”扬名

潮州陶瓷历史久远,可谓“有瓷即有彩”。据考证,唐宋时期,潮州就有瓷器生产。著名的宋代表笔架山窑瓷器已有刻花、彩花、堆花等技法及釉下装饰手法。

明朝是青花发展时期,清初粉彩流行。同治末年(1874年),枫溪瓷区已有公合成、永利、和顺诸家彩馆从事瓷器彩绘作业,此为潮州“十窑彩”之始。

清光绪十二年(1886年),枫溪陶瓷工人姚华首先在枫溪首开釉上彩瓷庄,从此潮州开始了彩瓷的规模化生产。

清宣统二年(1910年),潮州彩瓷艺人廖集秋和许云秋、谢梓庭等人的潮彩作品——1.2尺的“百鸟朝凤四季盘”及釉上彩绘人物盘、碗等器皿,参加在南京举行的南洋第一次劝业会,获得高度评价。

民国三年(1914年),廖、许等人的作品被选送在美国旧金山举行的太平洋万国博览会展出,潮彩作品开始在国际上留下良好印象。

新中国成立后,潮州彩瓷迎来规模化发展。1950年,七家私营彩瓷庄联营;1956年,流落港澳及周边地区的数十位艺人返乡组建彩瓷生产合作社;至20世纪80年代,潮州彩瓷步入“黄金时代”,拥有6家专业彩瓷厂,其中潮州市彩瓷厂职工超4000人,产品远销70多个国家和地区,覆盖国内28个省份,占汕头口岸出口瓷器份额的60%以上,成为中外文化交流的“瓷质名片”。

700℃窑火淬炼的“丹青魔法”

“选胎、定稿、描线、填色、烤花、描金”,一套完整的潮州彩瓷烧制流程,凝聚着匠人数十年的功力。这项技艺以彩绘为核心,讲究“胎为基、色为魂、火为魄”,每一步都暗藏玄机。

选材上,需严选釉面洁白、造型端正的白胎瓷器,确保彩绘“有好底方能绘好画”;绘图时,匠人需根据器皿造型定稿,用眉笔在复稿上勾勒出粗细、深浅各异的线条,线条流畅度直接决定画面神韵;填色与洗染环节,尤为考验对色彩的掌控力,需保证色彩深浅相宜、厚薄均匀,让花鸟显生机、人物有神韵;核心工序“烤花”更是技艺关键,炉温必须精准控制在700℃至850℃之间,温度偏差毫厘便可能导致色彩失真、瓷面受损;最后在烤花后的瓷面上描金、填画,黄金制成的金油让作品尽显金碧辉煌,这也是潮州彩瓷区别于粉彩、广彩的独特标识。

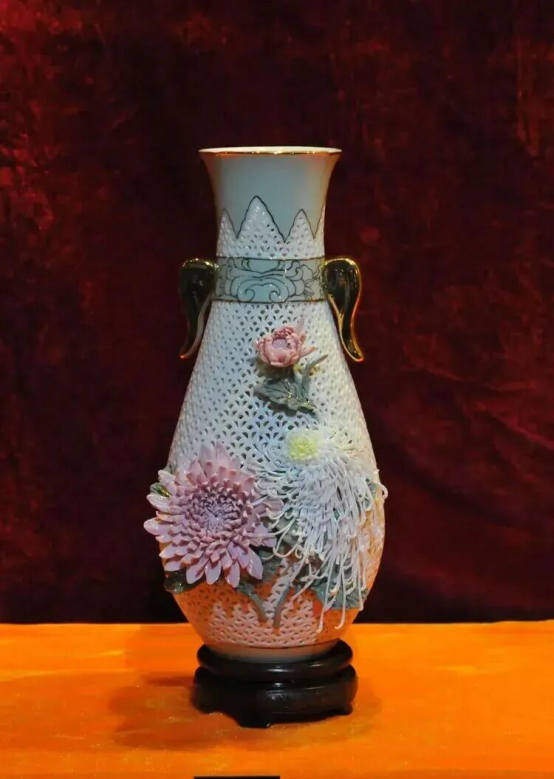

从题材来看,潮州彩瓷涵盖人物、花鸟、山水、图案四大类,既有“渔樵耕读”“丹凤牡丹”等传统意象,也有应外销需求设计的缠枝花卉、花蝶纹等;表现形式丰富,诗画、开光、满彩、金地万花等技法各显特色;工具上,近30种毛笔(眉笔、洗笔、苔笔等)与铁笔、竹笔、海绵等辅助工具配合,让匠人得以施展“指尖丹青”。更难得的是,这项技艺将国画笔法融入瓷上彩绘,工笔勾勒严谨写实,意笔点画活泼灵动,山水纹饰兼工带写,尽显中国画的意境之美,将传统美术升华为高层次的陶瓷艺术品。

困境中寻求新生

然而,随着时代变迁,潮州彩瓷也曾面临“青黄不接”的困境。20世纪末,受多重因素影响,手工彩绘从业人员日渐减少,年轻一代对传统技艺兴趣不足,人才断层问题凸显,行业发展遭遇挑战。

为守护这份珍贵的文化遗产,当地政府与社会各界积极行动。作为“潮州彩瓷烧制技艺”保护单位,潮州市工艺美术研究院多措并举:加强宣传推广,提升潮彩的知名度与影响力;开展针对性培训,为技艺传承注入新鲜血液。潮州市青少年宫响应非遗传承“十个100”行动计划,开设彩瓷作画课程,让孩子们在笔墨与瓷板的接触中,感受传统工艺的魅力。

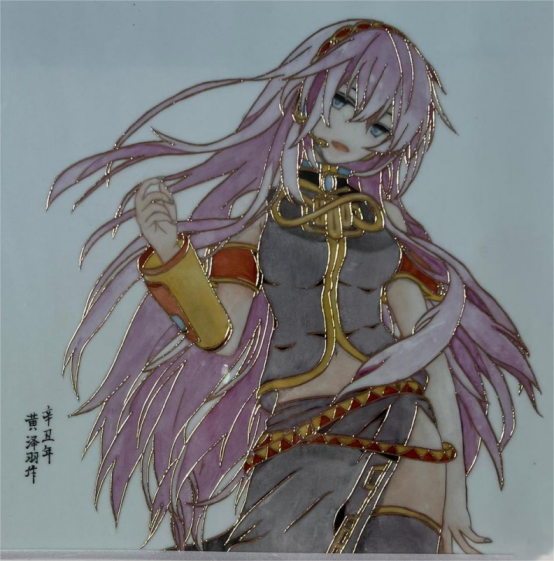

一些传承人也在积极探索创新之路,例如,谢金英的外孙黄泽羽将传统釉上堆金工艺与现代动漫元素相融合,创作出令人耳目一新的动漫瓷板画,为传统工艺注入新的活力。还有匠人尝试将彩瓷技艺与现代家居装饰、文创产品结合,拓展应用场景,让非遗技艺真正“活”在当下。