非遗陶瓷大师陈明良:从窑口捡瓷片到创作出国礼 以“藏研创”激活德化瓷文化基因

人物介绍

陈明良,中国工艺美术大师、非物质文化遗产项目(德化瓷烧制技艺)国家级代表性传承人、中国陶瓷艺术大师、享受国务院政府特殊津贴、福建省古玩工艺协会常务副会长、德化x县收藏家协会会长、德化县明玉陶瓷文化有限公司总设计师。1987年11月自创办“凤池瓷雕厂”至今,擅长创作传统人物瓷雕与日用器型艺术数百件作品,其中获得国内外金奖23枚,编著有《德化窑古瓷珍品鉴赏》《明清德化白瓷》书,70多件作品被国内外博物馆和重要机构等收藏。

德化高阳村是有名的古瓷村,村口的陈公窑是陈明良童年最深刻的印记——每周一次的烧窑,火舌舔舐烟囱,映红了对面小学的教室,也把陶瓷的种子种进了他的心里。

放学后,他总爱蹲在窑口捡瓷片,青花缠枝莲纹、白釉开片的残片,在他眼里都是“宝贝”;爷爷是挑瓷人,一担百斤德化瓷沿“瓷帮古道”肩挑至仙游换盐巴,翻山越岭的艰辛、土匪劫道的故事,成了他童年的“睡前童话”。

如今,瓷帮古道虽荒,但高阳村30多处古窑址仍在——蜈蚣牙窑、日记窑、月记窑……提起这些古窑,陈明良仿佛翻开一本鲜活的陶瓷史。“这些古窑址是我的启蒙课本”,正是这份童年积淀,让他成了能随口报出古窑细节的“德化陶瓷历史活字典”。

瓷帮古道旧图(来自网络)

以藏养艺,鉴宝师的陶瓷修行之路

“收藏古陶瓷,是向古人拜师,向古物学艺。”作为德化县收藏家协会会长,陈明良的收藏史,是一部与德化瓷的“不解之缘”。

他的第一件“藏品”,是少年时捡的古窑碎瓷片;20世纪80年代,他开始真正的收藏,却也留下不少遗憾——第一次见到明代“瓷圣”何朝宗的《文昌帝君》,他惊为天人,可68万的开价让兜里只有零头的他只能望而兴叹,这个数字他记了几十年。

直到后来,他幸运地收藏到一尊7厘米高的何朝宗《披坐观音》残件,虽残缺却神韵十足,“开脸慈悲得像要滴出水,衣褶薄如蝉翼”,他时常拿出来观摩,“每次都能触摸到新的灵光——何朝宗不是人,是神仙下凡”。

为了练就鉴宝的“火眼金睛”,他多年钻研仿古技艺,仿制的《文昌帝君》几可乱真。“高仿不是做假,是感悟先贤技法”,这份较真让他连假货图片都能辨别——去年有人拿仿清代观音请他鉴定,胎釉虽精,却在“手孔印章的篆刻”上露了馅。

《文昌帝君》荣获中国工艺美术文化创意奖金奖

他的收藏里,还有一件“改写历史”的宝贝:一尊明代万历五彩盖罐。

当年在泉州地摊偶然购得,经专家鉴定为德化窑产,打破了“德化只有白瓷”的认知,“我们的祖宗早玩过五彩了!”后来,他将这件珍贵文物捐赠给德化县博物馆,“历史就蹲在泥巴里,等人弯腰去捡”。

在“中国白”中刻下时代印记

“何朝宗是一座高峰,要从传统里开出新花。”16岁拜师瓷雕名师陈其泰,19岁进入德化陶瓷研究所,陈明良的创作之路,始终绕不开“传承与创新”。

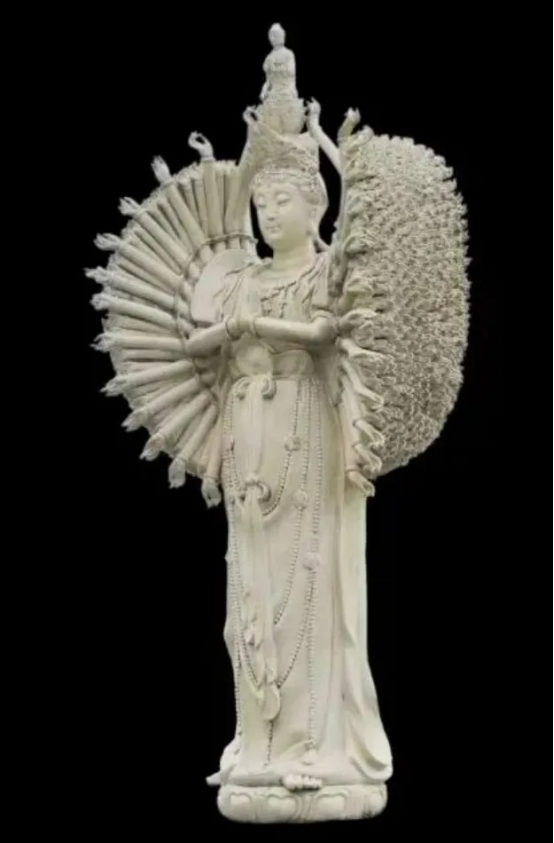

1983年,19岁的他凭《千手千眼观音》一举成名——这尊高达1.55米的瓷塑,上大下小、上重下轻,烧成难度极大。他废寝忘食摸索,好几次被窑灰染成“黑泥猴儿”,最终让作品以“瓷雕奇观、古今独创”惊艳业界。

《千手千眼观音》

此后四十年,他以“解构与重组”探索创新:《心中佛》将传统观音站姿解构为“心”字形,用独创的冰裂釉替代刀刻衣纹,网状肌理宛如袈裟,添了人间烟火气;《惠女风情》颠覆认知,斗笠用泥条仿竹编,镂空处细如发丝,“德化瓷不止白,还能‘编’出渔网!”

“我最想深究的是象牙白瓷,它能让现代人感知古人‘器以载道’的匠心”,陈明良执着于复刻明代釉色,玉白、葱根白、孩儿红……试了上百种瓷土比例,每天清晨第一件事就是看球磨、调配方,只为找回最温润的“象牙白”。

让“中国白”走向世界与未来

“没有创新的传承是没有生命力的,要让人认可,才能延续。”这是陈明良常挂在嘴边的话,也是他四十年如一日的行动准则。

2017年金砖国家领导人厦门会晤上,他的作品《日光》,以如意尊为基,融入厦门日光岩、闽南古厝、泉州南音与竹元素,5个竹节寓意金砖五国共赢,让“中国白”成了世界交流的文化使者。

“德化瓷有‘海丝’基因,‘一带一路’上,它是最合适的‘语言’”,此后,他带着瓷泥走进非洲,现场捏塑小头像送给当地群众;赴泰国、韩国、法国等国办展,让“中国白”惊艳世界;深入全国17省区市,推广非遗文化。

面对德化瓷传承的“年龄断层”,他心急却不慌——正式收了30多名徒弟,大多是接受过专业美术教育的年轻人,如今已有9人成长为省级陶瓷艺术大师。“我只是铺铺路,把失败教训告诉他们,让他们少走弯路”,谦和的话语里,是沉甸甸的责任感。

如今,陈明良正在建设自己的私人博物馆。那里将展示他的收藏和作品,包括“二十四孝”系列瓷雕。

他说:“博物馆不是摆瓶瓶罐罐,是要把瓷魂种进人心里”。

从童年捡瓷片到如今成为国家级非遗传承人,陈明良始终保持着对德化瓷的热爱与敬畏。他的手,既能捏塑出精妙绝伦的瓷雕,也能擦拭古瓷感受历史的温度,是时刻跳跃着创作灵感的匠心。