非遗陶瓷大师李建平:用12年让八义窑“第一抹彩虹”重焕千年光彩

李建平,八义窑红绿彩瓷烧制技艺国家级非物质文化遗产代表性传承人,2012年组建了长治八义窑红绿彩陶瓷文化有限公司,任公司董事长,先后投资上亿资金,建设了八义窑红绿彩瓷生产基地,传承并光大了“八义陶瓷”品牌。2015年8月成为该项目省级非遗传承人,2018年荣获“长治市文化产业领军人物”荣誉称号,2019年被省委、省政府评委“山西省劳动模范”,2022年,被省文旅厅评为“山西省乡村文化和旅游带头人”,2023年2月,被国家文旅部评为“全国乡村文化和旅游带头人”。

1965年,李建平出生在八义镇红绿彩村,爷爷李树则是八义窑的老窑工。

从小听着八义窑的历史故事长大,看着爷爷拉坯、彩绘,他的指尖早早沾染上瓷土的温度。

“宋金时期,咱八义窑就烧出了红绿彩,是世界彩瓷的鼻祖!”爷爷的话,成了他心底抹不去的印记。

1984年,八义窑停产歇业,高中毕业的李建平成了一名矿工,后来又创办煤业公司,成了当地人眼中的“煤老板”。

但他始终没放下对红绿彩的牵挂——工作之余,他四处收集散落的瓷片和老工具,默默筹划着建一座博物馆,“就怕这手艺彻底没了”。

2012年,山西倡导煤炭企业转型,面对众多投资选项,他想起了爷爷的话,想起了那片沉寂的窑址:“我是土生土长的八义人,八义有这上千年的制瓷技艺,我不能眼睁睁看着它流失!”这一年,他毅然放弃熟悉的煤业,砸下重金成立长治八义窑红绿彩陶瓷文化有限公司,踏上了红绿彩的复兴之路。

踏遍山河寻古法,一年复原千年“彩瓷密码”

复兴之路,远比想象中艰难。彼时的红绿彩技艺已失传近30年,老窑工陆续离世,原料配比、烧窑温度这些“核心密码”早已无迹可寻。

李建平常说:“当时我们就是从零开始,连一袋合格的瓷泥都配不出来。”

为了找回古法,他带着儿子李亚敏走村串户,敲开一扇又一扇老旧的门:“大爷,您以前在八义窑干过吗?求您教教我们!”三个月里,他寻访到十多位老窑工,又奔赴景德镇、宜兴等地拜访专家,把老人口中的“经验之谈”一一记录、整理。

他既是投资者,也是“学徒”——亲自担任技术总监,牵头拉坯攻关小组,在故窑址的窑底基础上反复试验。

瓷泥太粗,就调整原料比例;釉色不艳,就一次次调试配方;烧窑失败,就分析温度曲线重来。

一年多时间里,废弃的瓷片堆成了小山,终于,当第一批色泽鲜亮、胎质细腻的传统红绿彩瓷出窑时,在场的老窑工红了眼:“这就是当年八义窑的味儿!”

2015年,八义窑红绿彩制作技艺获评省级非物质文化遗产;2021年,这项技艺正式列入国家级非物质文化遗产代表性项目,李建平也成了当之无愧的“技艺摆渡人”。

守正不守旧,让千年彩瓷成“中国名片”

“红绿彩是瑰宝,但不能躺在历史里吃老本。”恢复传统工艺后,李建平又面临新难题:传统红绿彩瓷胎质粗糙,难以适应现代市场。

他提出“守正创新”的思路——既要留住“画红点绿黄辅助”的本色,也要用现代技术让它“活”起来。

他带着团队十赴北上广、五进景德镇,还远赴德国、意大利考察,先后与中国艺术研究院、清华美院、景德镇陶瓷大学等院校合作,投入2000多万元启动升级改造项目。

3D制模、数控修坯、丝网印刷等现代工艺被引入车间,传统彩绘与现代设计碰撞出火花:既有复刻宋金虎枕的“文物级”作品,也有融入山西剪纸、上党堆锦元素的文创茶杯,还有适合日常使用的餐具套装。

如今,八义窑红绿彩瓷已开发出300多个品种,拿下20多项国内外大奖,更被外交部确定为外交物资采购产品,多次作为国礼走出国门。

2022年,企业获评“三晋老字号”;2024年,“八义陶瓷”成功入选第三批中华老字号,成为山西陶瓷的一张“新名片”。

一家三代守匠心,文旅赋能乡村振兴

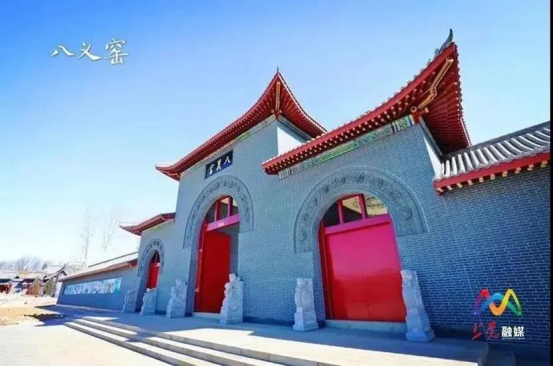

十多年来,李建平累计投资1.5亿元,在八义窑故址上建起了文化博览园、红绿彩博物馆、传统作坊、现代生产车间,还打造了全省首批大中小学生劳动实践教育基地——这里免费开放,年接待游客超2万人次,成了上党区的“文旅打卡地”。

更让人动容的是,他的“非遗梦”成了“全家事”:儿子李亚敏辞去省城工作,扎根窑厂传承技艺;女婿阎帆放弃阿里巴巴高薪,投身产品研发与市场开拓。“希望传承下去的不仅是技艺,更是责任。”李建平说。

在他的带动下,八义窑文化产业园带动周边近150人就业,整合了周边的乡村旅游资源,让曾经沉寂的山村热闹起来。

2023年,李建平获评“全国乡村文化和旅游带头人”,而他却说:“我现在还是亏本经营,但我不怕——将来八义窑赚了钱,要让更多乡亲受益,让红绿彩成为乡村振兴的‘金钥匙’。”

从矿工到“煤老板”,再到国家级非遗传承人,李建平用12年时间,让八义窑红绿彩瓷从历史深处走来,重新绽放光彩。他说:“只要我还能动,就会守着这窑火,让八义窑的故事,再传千年。”