七年发掘惊现关键证据!古代手工制陶业里,女性从未缺席

2025年初,中国社会科学院考古研究所与西北大学文化遗产学院联合发布了一项关于丰京大原村西周制陶遗址的最新研究成果。

通过对出土人骨的科学分析,考古学家首次清晰还原了西周制陶工匠的健康状况与生活图景。特别令人惊讶的是,在可鉴定性别的20例人骨标本中,14例为女性,只有6例为男性。

这些女性遗骨中保存着跨越三千年的“职业印记”,静静诉说着西周女陶工不为人知的故事。

陕西丰京大原村西周制陶遗址全貌

丰京遗址,考古人员发现西周最大制陶作坊

2017年,考古队员在丰京遗址西南的大原村西南台地上,发现了一处规模宏大的制陶作坊遗址。

经过七年持续发掘,这片遗址终于重见天日。

考古人员共清理出19座陶窑、139个灰坑(含陶窑操作间)、32座墓葬。

遗址内出土了多件与制陶相关的小件器物,包括陶拍、陶垫、圆形陶器、纺轮等。

研究表明,这是一处西周晚期偏早阶段的制陶遗址,专门烧制夹砂褐陶疙瘩鬲(一种炊器),是目前丰京遗址内发现的规模最大的制陶作坊。

人骨分析,揭示西周陶工健康状况

西北大学文化遗产学院副教授陈靓带领团队对遗址出土人骨进行了系统研究。他们共采集37例个体,其中30例具备鉴定条件。

研究结果显示,在这些可鉴定的标本中,有20例可辨别性别,其中女性14例,男性仅6例。这些制陶工匠的死亡年龄普遍年轻,多为中青年。

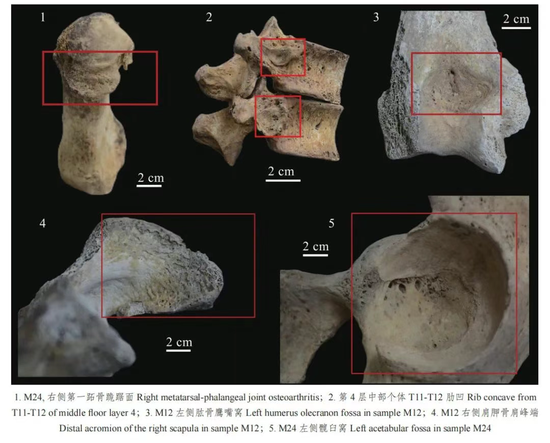

通过古病理学分析,研究人员发现这些陶工普遍患有多种疾病:缺铁性贫血、上颌窦炎、骨关节炎以及呼吸道感染。

陈靓教授指出:“筛状眶罹患率较高,同时伴随有颅外多孔的现象,说明这些人很可能患缺铁性贫血,是卫生和健康条件差或营养缺乏的体现”。

这些陶工的骨关节炎好发于脊柱关节、肩关节、膝关节和髋关节,繁重的制陶工作加大了关节压力。

研究还发现很高的肋骨骨膜炎和上颌窦炎罹患率,这两种疾病与呼吸道感染、牙齿根尖感染有关,反映出制陶作坊环境污染严重。

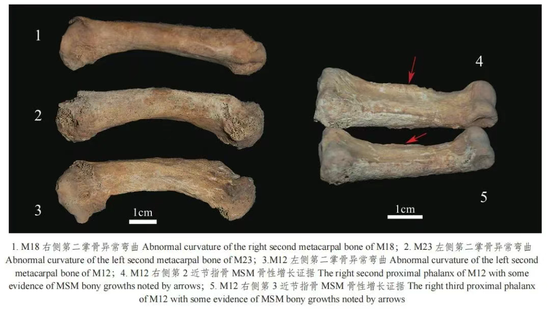

在陶器生产中,前臂、手腕、手和手指需要进行繁重且重复性的工作。这导致大原村制陶遗址居民掌骨的骨嵴粗壮、异常弯曲。

陈靓解释说:“陶工在晾晒或者制作陶器时,会用手将陶器固定住,长期做这一动作,手掌就会变得不一样,产生明显的弧度,也就是变形”。

这些骨骼上的“职业印记”,成为判定其陶工身份的关键依据。

14具女性遗骨的发现揭示了女性在西周制陶业中可能扮演着重要角色。考古学家推测,女性可能承担了揉泥、成型等需要细致手巧的工序。

研究发现表明,这些女性陶工的生活条件和健康状况十分堪忧。不均衡的食物和恶劣的生活环境容易诱发营养不良与贫血。

与男性相比,女性陶工可能面临更多的健康风险。

历史记载中若隐若现的女性窑工

与西周时期形成鲜明对比的是,明清时期文献中很少见到女性窑工的记载。历史记录中,制陶业几乎被描述为男性的专属领域。

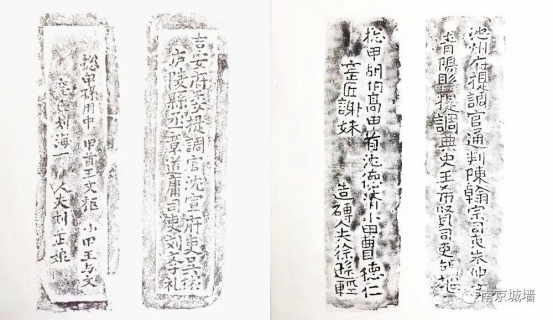

然而,金砖铭文研究发现了例外情况——明初建造南京城墙时,一些城砖上留下了女性的名字。

一块吉安府庐陵县烧制的城砖上有“窑匠刘海一人夫刘芷娘”的铭文,另一块出自池州府青阳县的城砖上则有“窑匠谢妹”的文字。这些是女性参与窑务的珍贵证据。

这些发现打破了“制陶为男性专属”的刻板认知,填补了历史记载中女性手工业者的空白——原来在古代手工业的生产图景里,女性从未真正缺席,只是她们的贡献常被淹没在文字记载的缝隙中,需借由考古发掘的骨殖、砖石镌刻的铭文,才能从沉默的过往中被重新看见。

这份跨越千年的呼应,不仅还原了制陶业多元的性别分工面貌,更让我们得以重新审视女性在古代社会经济与文明创造中的重要角色,为解读中国古代手工业史与女性生活史,增添了一抹鲜活且厚重的色彩。

来源:综合西安发布、西安网、华商网、中国科学报等网络