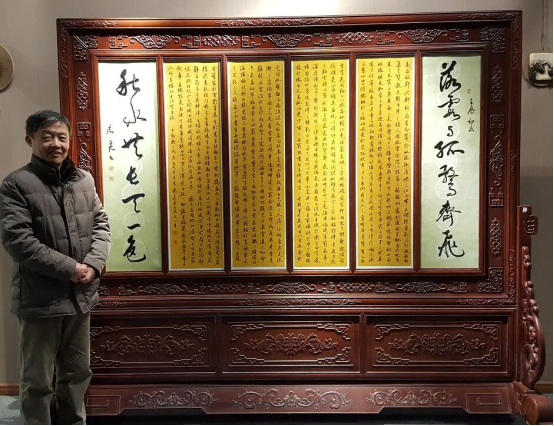

非遗陶瓷大师朱丹忱:从“带子传艺”进厂的理科学霸,到桃李满天下的瓷上书法守艺人

朱丹忱,出生于景德镇,国家级非物质文化遗产项目景德镇手工制瓷技艺(陶瓷书法)代表性传承人、江西省工艺美术大师、江西省高级工艺美术师。中国民主促进会会员、第五届景德镇市书法家协会副主席、原景德镇开明陶瓷书画院副院长、景德镇市陶瓷非遗保护协会副会长。长期致力于陶瓷书法研究与创作,擅长籀篆、小楷、行草等多种书体,作品融合传统书法技艺与陶瓷工艺,形成独特的金石韵味与视觉张力。1955年,朱丹忱出生在景德镇一个陶瓷世家,祖籍安徽泾县的父亲朱观发,是景德镇市艺术瓷厂的陶瓷书法专职技师。童年时,他常趴在桌边看父亲给邻里写春联、在瓷坯上题字,墨香与瓷土的气息交织,在他心里埋下了艺术的种子。“父亲从不强求我学书法,只说‘真喜欢,自然会去钻’”,这份松弛的教育态度,反倒让朱丹忱对笔墨生出了纯粹的热爱。

小学时,父亲递给他《柳公权・神策军碑》《颜真卿・麻姑仙坛记》两本字帖,他便自顾自临习;初中时,他试着用陶瓷颜料在瓷板上书写隶书《千字文》,甚至当作同学的临习教材,不知不觉间,已将“书法”与“陶瓷”两个爱好绑在了一起。

改变他人生轨迹的,是1970年代的“带子传艺”政策。当时邓小平同志视察景德镇艺术瓷厂,见老艺人居多,忧心技艺失传,便提出“带子传艺”的倡议。这席话触动了朱观发,也让正面临“高考还是务工”选择的朱丹忱下定了决心——尽管他是班上的“理科学霸”,班主任为他放弃高考惋惜不已,但他还是一门心思接过父亲的接力棒,一头扎进了陶瓷书法的世界。

1976年,“带子传艺”政策正式落实,虽此时朱观发已过世,但凭借扎实的书法功底,朱丹忱作为特殊照顾对象,成为第一批进厂的“传艺子女”,在景德镇市艺术瓷厂开启了职业生涯。此后十年,他又得陶瓷书法老艺人徐献智指点,技艺愈发精进;1985年,他又考入中国书画函授大学系统研学,从颜真卿的楷书到王羲之的行草,从《曹全碑》的隶书到《石鼓文》的篆书,一步步筑牢了传统书法的根基。

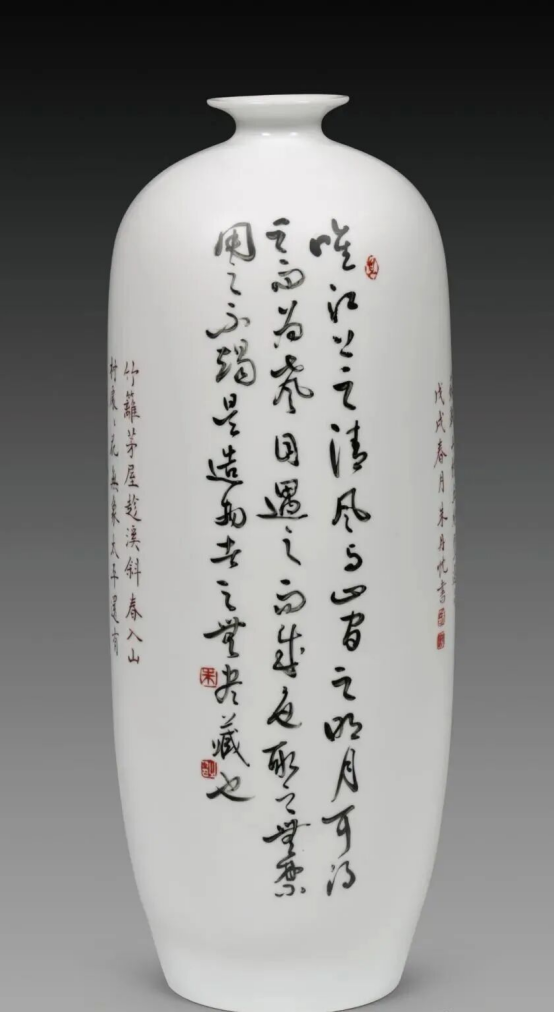

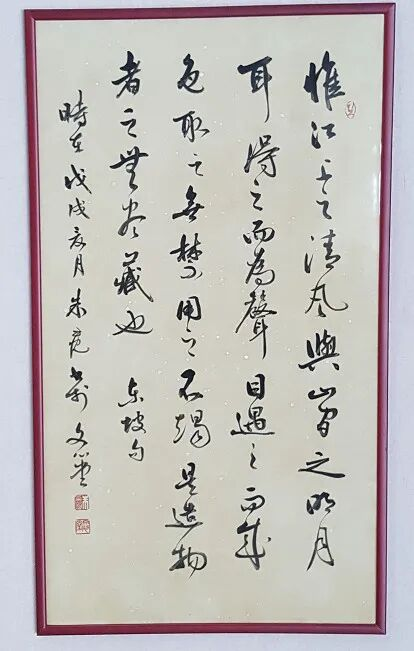

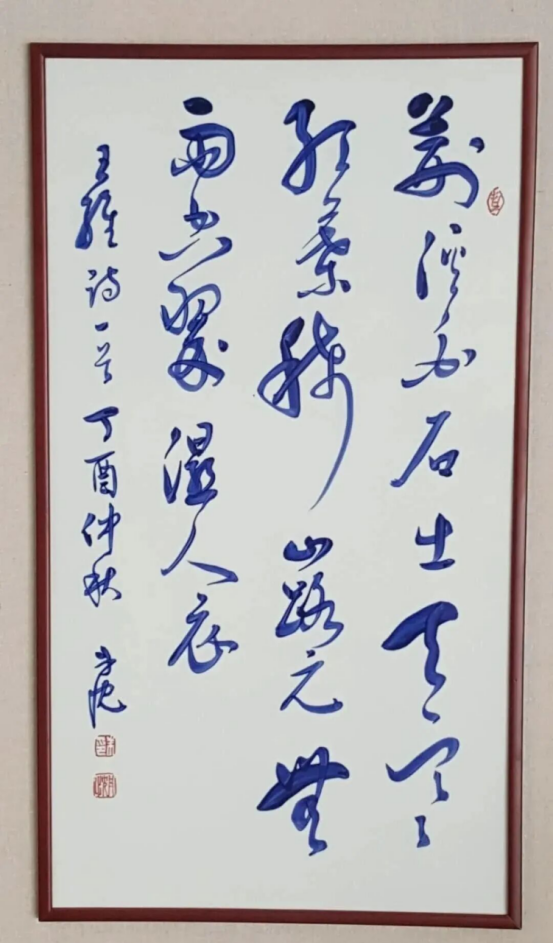

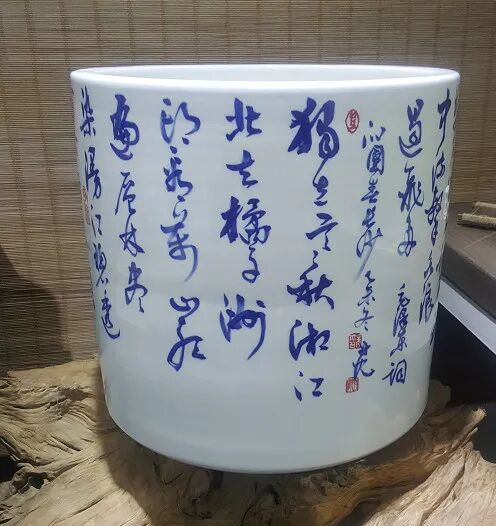

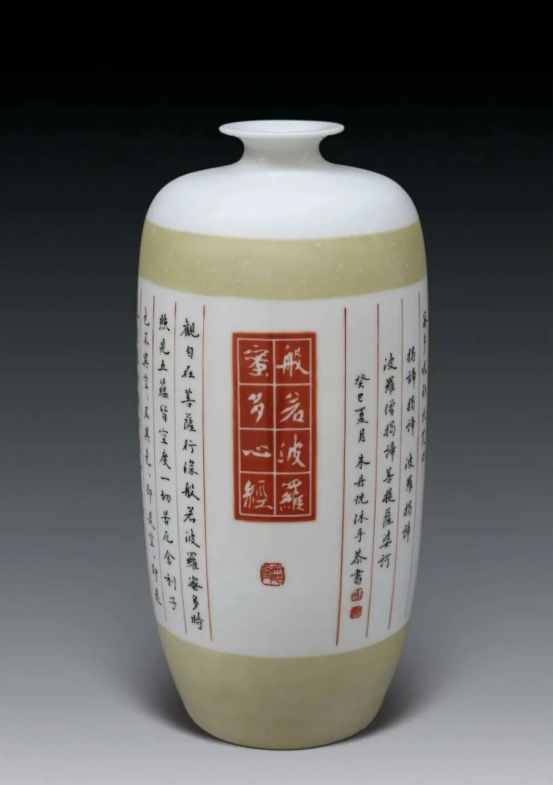

“陶瓷书法不是‘把字写在瓷上’那么简单,它是火的艺术。”在朱丹忱看来,陶瓷书法与纸上书法虽共享“点画章法”,却有着本质区别——宣纸吸水能显水墨浓淡,而陶瓷不吸水,色料太淡经窑火一烧便失了神采;书写工具要用铁笔而非毛笔,还得摸透不同釉料的特性,预判窑温对字迹的影响。

为了突破这一难点,他反复试验:釉下刻瓷时,用铁笔蘸着各色釉料勾写,或规整严谨如碑刻,或自然潇洒如流泉,让法度藏于自然;无光黑刻字时,他借鉴金石篆刻的手法,一笔一划刻出苍劲古朴的质感,避开“欺世媚俗”的华丽,让书法在瓷上显出独特风骨。他还大胆创新,将青铜器纹样等元素融入作品,比如《珍珠白高温色釉书法啤酒瓶》,用乌金釉写大篆“高山流水”,再缀以淡蓝线条和花釉,把“酒逢知己干杯少”的意境藏进瓷瓶里,这件作品最终被新加坡客商珍藏。数十年深耕,他的作品屡获大奖:第四十三届全国工艺品交易会“金凤凰”创新产品设计大奖赛金奖、景德镇市首届书法擂台赛“正草行隶篆全能奖”,还曾入选《中国国家级工艺美术大师精品集》《当代青年书法篆刻家精品集》;他的《无光黑刻瓷尺6圆盘》,用铁笔书写《洛神赋》,被日本恩巴“中国近代美术馆”收藏,成为中外文化交流的纽带。

“非遗不是玻璃罩里的摆设,得有人学、有人做,才能活起来。”作为国家级非遗传承人,朱丹忱始终把“传艺”当作使命。早在1986年,他就筹办了中国书画函授大学景德镇分校书法部,亲自授课,30多年来,不仅培养了胡双林、陈恒玉等造诣深厚的弟子(其中多人成长为省市级陶瓷书法非遗传承人),还普及培养了数百名书法爱好者。

近年,他更主动走进校园:2025年5月,在景德镇陶瓷大学“非遗开讲”活动中,他站在讲台上,一边解析陶瓷书法理论,一边手持铁笔在瓷坯上示范釉上技法,笔触流转间,“柳体”的端庄、“篆体”的厚重跃然瓷上,引得台下学生阵阵赞叹。“书法的核心不是写字,是文字背后的情感与意境。”他常把这句话挂在嘴边,也教给每一位学生。

这份传承,更在家族中延续——女儿朱希睿如今是景德镇学院陶瓷美术与设计艺术学院副院长,不仅继承了父亲的陶瓷书法技艺,还尝试将现代审美融入创作。“添加了个人情感的作品,才是‘活生生的东西’”,朱希睿的理念,与朱丹忱“在继承中创新”的主张一脉相承。