“中国白”魅力席卷沪上 德化白瓷艺术展成暑期顶流

盛夏的上海中华艺术宫,一场以“万象本色——‘中国白·德化瓷’”为主题的艺术展正掀起观展热潮。自7月18日开幕以来,展览已吸引超33万人次参观,更在7月27日创下中华艺术宫单日接待观众23270人次的十年新纪录。在工作日的上午,展厅内已是人头攒动,入口处时常需短暂限流。德化白瓷这一承载千年技艺的“中国白”,凭借其沉静温润的美学特质与精心策划的现代呈现,在暑期“神仙打架”的展览中脱颖而出,成为当之无愧的“顶流”。

“中国白”点燃观展热情

顶着烈日而来的观众,默契地涌向一楼德化白瓷展厅。德化白瓷,产自福建德化,其制作技艺可追溯至唐代。因其卓越的白度、高光泽度和纯净温润的釉色,早在明代就被法国人誉为“中国白”(BLANC DE CHINE)。2006年,德化瓷烧制技艺被列入中国首批国家级非物质文化遗产名录。

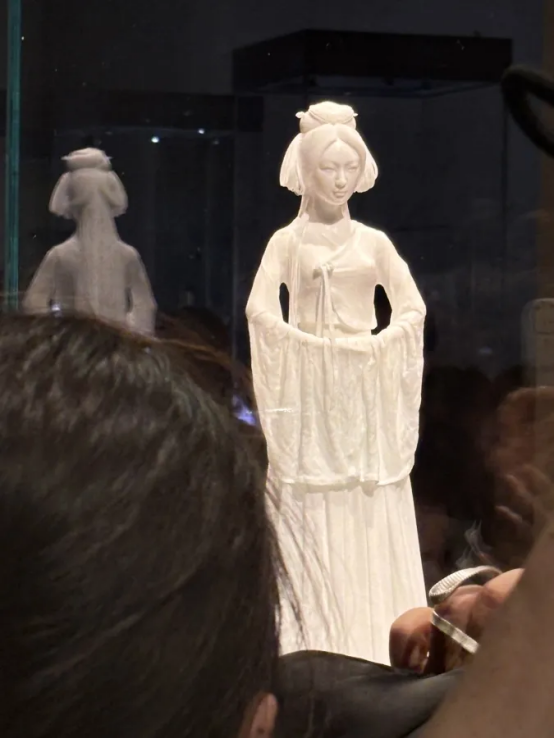

《神话》 阮佳雯摄

“请往里面走!”“看‘玉漱公主’在这里排队!”工作人员略带沙哑的声音在人流中此起彼伏。中午时分,展厅入口已开始限流。“还好是工作日,等两分钟就能进。周末估计要排很久。”一位观众表示。策展人项苙苹坦言:“预想过受欢迎,但火爆程度还是超出预期。”她认为,暑期人流是契机,但白瓷本身的魅力是核心。“‘china’就是瓷器,这种文化基因里的亲近感是与生俱来的。尤其在快节奏的当下,这种沉静的、穿越时光的美,更能走进人心深处。”

明星展品引爆好奇与震撼

步入展厅,2010年上海世博会福建馆镇馆之宝《世博和鼎》成为震撼开场。这件由大师陈仁海创作、高129厘米的瓷鼎,装饰青龙、白虎、朱雀、玄武四大神兽浮雕,绽放百朵瓷花,寓意“万物和谐共生”,引发观众惊叹。“鼎上面还挂了个海宝,上海人的共同记忆。”游客黄女士会心一笑。专程从山东来沪的王女士则表示:“太精致了,令人震撼!对接下来的展品好奇心拉满。”

《世博和鼎》 阮佳雯摄

当之无愧的“顶流”展品是白瓷雕塑《神话》(因其形象常被观众昵称为“玉漱公主”)。等待观看的队伍安静蜿蜒,几乎排到展厅入口。在附近工作的李女士趁午休赶来打卡,虽遗憾时间只够排这一件,仍请朋友帮忙拍下“一线画面”。“午休时间太短,排了‘玉漱公主’,就看不了别的展品……希望她能近距离帮我拍下。”

多元互动:老手艺的新生命

当千年技艺遇见当代观众,观展方式展现出丰富可能。社交平台上,“与玉漱公主古今对话”的打卡帖引发关注:身着白色古装的女孩站在展柜前,与瓷像仿佛完成一场穿越时空的对话。现场亦有不少观众身着唐制、宋制汉服与展品“同框”。

项苙苹对此表示欣喜:“观众主动参与创作,让展览有了新生命。”更令她感触的是观众开放的审美视角:“他们既欣赏经典‘老手艺’,也对实验性作品充满好奇。”例如,用精细白瓷工艺塑造日常《盛世馒头》,因其有趣的反差成为热议焦点。

展厅内一处巧妙设计的“百家姓”与白瓷结合区域,成为“留客神器”。观众陶女士仰头寻找:“我女儿姓卞,找到了,现在找‘陶’。”项苙苹解释,这个区域是三重时空的碰撞对话:现代互动的“百家姓”导向探索未来的“未来可器”厅;右侧是代表当下传承与创新的经典风格佛像(衔接“盛世鼎新”板块);左侧展柜则陈列“历史钩沉”板块的古代珍品,讲述技艺源流。“这个空间虽小,却是纽带,将历史厚重、当下创造与未来探索自然串联。”

“未来可器”板块以当代探索风格为主,采用接近“白盒子”的展览模式(白色墙壁、中性空间、充足光线)。项苙苹介绍:“动线不确定,观众可自由观展,象征未来的不确定性和个人探索路径的不同。”策展的精心设计与观众涌现的灵感,共同塑造了“打开”白瓷展的N种方式。

匠心对话天工:技艺的传承与生命

大师许瑞峰的作品《玄》——如飘带般螺旋上升的镂空花瓶,吸引了观众何先生的注意:“中间的镂空怎么做到的?感觉是项困难的‘大工程’。”这轻盈的“飘带”背后是极致的匠人精神。德化瓷土细腻柔软,烧制极易变形,《玄》对内部支撑结构要求近乎苛刻,需反复调试弧度与支点,确保高温下支撑物不与瓷体粘连,任何失误都前功尽弃。

《极彩·如愿多宝佛》则融合了顶级象牙瓷、唐卡矿物颜料彩绘与珠宝镶嵌工艺。创作者连紫华首创此“混搭”,其挑战在于:烧制前预留的上千个镶嵌孔,会因瓷器烧成收缩20%而变形,导致宝石无法嵌入。解决之道是最朴实的坚持:手持细小工具,逐一手工打磨调整每个孔洞。这种精细到毫厘的执着,深植于德化白瓷的文脉基因。

白瓷的最终美丽,非人力可完全掌控。一件展品上,非雕刻而是烧制中自然形成的开裂纹理,在2008年(汶川大地震之年)被创作者赋予了深刻含义,作品名为《悲怜众生》,两道自然形成的“泪痕”承载了特殊时空下的情感共鸣。“匠人可以塑造泥土,却无法预知窑变。这种‘人作一半,天作一半’的特性,反而赋予了瓷器独特的生命力。”项苙苹道出了德化白瓷的灵魂。

深度对话延续热度

为深化观众理解,中华艺术宫将推出“万象瓷光·大师讲堂”系列公教活动。8月16日,《极彩·如愿多宝佛》作者连紫华将与策展人项苙苹展开首场对谈,围绕展览三大叙事空间,穿梭德化瓷历史长河,探讨其传承与实验性创新。后续场次中,连德理、陈仁海、李璋高等白瓷艺术名家也将陆续登场,带观众洞穿器物表象,系统了解德化瓷的艺术演进脉络。

德化白瓷展成为今夏沪上文化“顶流”绝非偶然。其“流量密码”,是时间与耐心淬炼出的永恒之美,是对千年技艺的坚守与对窑变“天工”的接纳。在快节奏的时代洪流中,这一缕纯净的“中国白”所承载的文化根脉与匠心精神,依然拥有直抵人心、引发共鸣的磅礴力量。

来源:德化融媒体中心