国瓷匠心 | 董亚芳:三代紫砂人的薪火传承

在第五届中国工艺美术博览会上,江苏宜兴紫砂艺人董亚芳的展位前,一壶名为"浅龙"的作品吸引了众人目光。这件由两个半合造型相连成线的茶壶,既似浪花翻卷,又藏龙形意象,暗含"合家欢乐"的东方哲思。作为连续五届参展的"老兵",这位从艺四十载的匠人,用指尖的温度续写着紫砂艺术的传承与创新。

三代薪火:从谋生工具到文化坚守

"爷爷做陶,母亲做陶,到我这儿已是第三代,如今女儿也接过了泥刀。"谈及家族传承,董亚芳的语气里透着淡然与坚定。上世纪八十年代,年仅十几岁的她因家境贫寒投身紫砂行当,"那时候做壶是为了贴补家用,凌晨四点就起来和泥,手指常常被竹刀划出血痕。"艰苦的环境中,她却逐渐悟出"做一行爱一行"的道理:"当你用心去感受泥土的呼吸,就会发现这不仅仅是份工作,更是老祖宗留下的手艺。"

四十载光阴流转,当年的少女已成江苏省陶瓷艺术大师。从早期为生计奔波的计件制生产,到如今以"艺术品"标准打磨每一件作品,董亚芳的职业生涯见证了紫砂从实用器皿到文化符号的蜕变。"现在我常跟女儿说,我们手里捏的不只是泥巴,更是非遗的魂。"

董亚芳,正高级工艺美术师,江苏省陶瓷艺术大师

传统与创新的指尖对话

在董亚芳的创作理念中,"守正"与"出新"如同壶盖与壶身,缺一不可。她的作品以传统器型为根基,却又融入现代审美:"女儿总说我老古董,但年轻人的想法确实给了我新灵感。"父女俩常为一个设计细节争论不休,最终却总能在碰撞中诞生新创意。例如"浅龙"壶的流线型设计,便是传统龙纹与现代抽象艺术的结合,既保留青铜器的庄重感,又赋予器物灵动气韵。

谈及工艺,她直言"全手工并非纯靠手捏":"拍子、篦子这些工具都是老祖宗传下来的智慧,关键是要让泥料在手中'听话'。"在她看来,全手工与半手工的区别不在于是否用模,而在于是否融入匠人的情感:"就算进了模子,嘴把的弧度、壶盖的气密性,每一处都藏着匠人的眼光。"

非遗传承的"胎教式"启蒙

在董亚芳家中,女儿王璐的成长轨迹堪称"紫砂胎教"的生动案例。"怀她的时候还在做壶,产房里都带着泥料。"回忆起女儿的童年,她既心疼又欣慰:"别的孩子盼着妈妈陪玩,她却只能在泥凳边看我做壶。"最初的抗拒在耳濡目染中悄然转变,当王璐从艺术院校毕业后,主动选择接过母亲的衣钵。

"现在她做的筋纹器比我当年更精致,还会用3D建模设计壶型。"说起女儿,董亚芳眼中泛起骄傲。在她们的工作室里,老竹刀与新设计软件并存,传统泥料与创新釉色对话,勾勒出非遗传承的当代图景。"有人说年轻人坐不住冷板凳,但璐璐会为了一个壶钮的弧度改上十几版,这就是匠人精神的延续。"

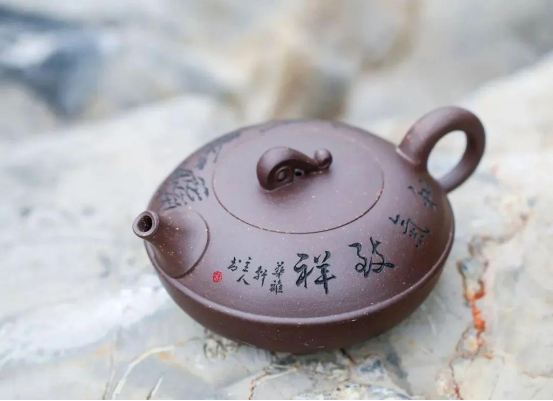

《遇见美好》

慢下来的艺术:从"做几个"到"做几天"

在快节奏的当下,董亚芳却坚持"慢工出细活"。早年为了生计,她一天能做几个壶;如今作为艺术家,她愿意花数周雕琢一件作品:"有次做'一鸣惊人'系列,光是壶盖就推翻了五次,直到找到那种'蓄势待发'的感觉。"这种对完美的执着,体现在每一道工序中——从揉泥时的"三练三醒",到烧制前的"看天看窑",都遵循着传统工艺的智慧。

对于定制作品,她更是精益求精:"客户想要表达'梅妻鹤子'的意境,我就先画十版图纸,再用陶泥做小样沟通。"在她看来,紫砂不仅是工艺品,更是情感的载体:"当藏家捧着你做的壶,能感受到泥土里的心意,这才是手作的温度。"

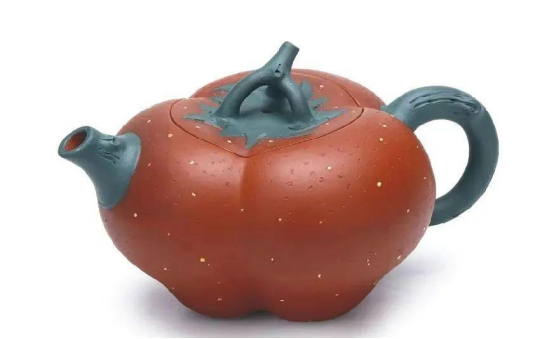

《坤韵》

在泥火中续写千年文脉

从谋生到传承,从传统到创新,她用四十年光阴诠释了匠人的坚守与蜕变。正如她所言:"紫砂是块有灵性的泥,你对它用心,它就会在窑火中给你惊喜。"当越来越多像董亚芳这样的匠人在传统与现代的交汇处深耕,我们看到的不仅是一把把精美的茶壶,更是中华文明在指尖的代代相传。