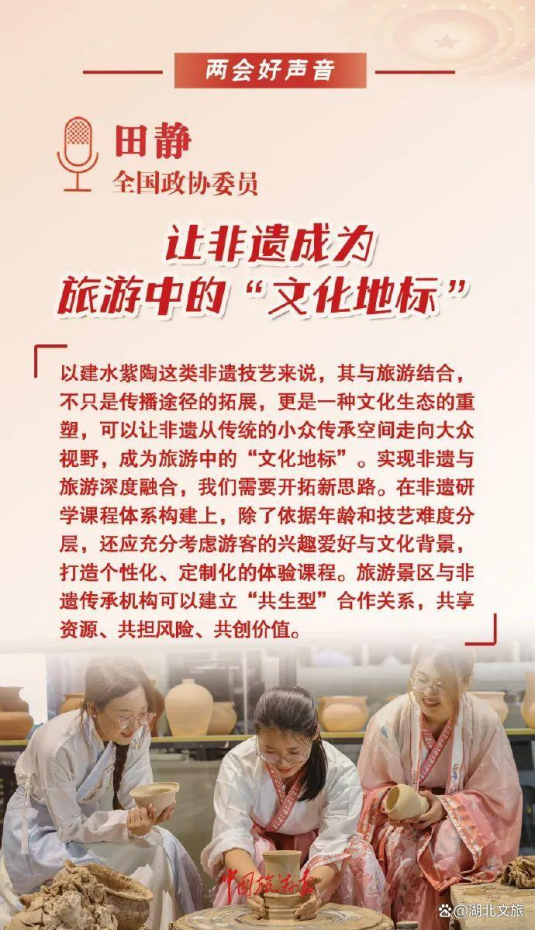

田静:让非遗成为旅游中的“文化地标”

田静建议,在“非遗+旅游”蓬勃发展的当下,深入探究非遗体验的底层逻辑,是推动其良性发展的关键。“非遗体验的核心不只是让人们参与制作,理解工艺之美,提升审美力,更在于搭建起一座连接古老智慧与当代生活的桥梁。每一项非遗技艺都如同一个多面体,有着跨学科的丰富内涵。以建水紫陶为例,诗书画印融入其中,展现语文的韵味,器物造型的立构,蕴含数学的精妙。这种多元融合不仅可以激发大众对传统文化的兴趣,更能唤醒每个人内心深处对创造的渴望,培养创新思维与学习能力。”

“实现非遗与旅游深度融合,我们需要开拓新思路。在非遗研学课程体系构建上,除了依据年龄和技艺难度分层,还应充分考虑游客的兴趣爱好与文化背景,打造个性化、定制化的体验课程。对于非遗传承,可以鼓励市场营销、文化传播、现代教育技术等方面的社会力量参与其中,形成发展合力。”田静表示,“在落地实施层面,要打破传统的合作模式。旅游景区与非遗传承机构可以建立‘共生型’合作关系,共享资源、共担风险、共创价值。除资金与政策支持外,政府还可以搭建文化交流与合作平台,促进不同地区非遗与旅游项目的交流互鉴。同时,地方可以借助互联网与新兴技术,如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等,为游客打造沉浸式非遗体验场景,让非遗‘动’起来。”

“在文旅深度融合的时代潮流中,期待非遗能够实现华丽转身,成为文旅融合中最具灵魂的元素,在文化传承、经济发展与社会进步等方面发挥多重作用。建水紫陶愿成为创新与传承的先锋,让更多人在非遗体验中,找到文化的归属感与认同感。”田静表示。

原标题:

田静代表:让非遗成为旅游中的“文化地标”