窑火千年练巧手 石湾代代匠心传

“景德瓷,石湾陶”“石湾瓦,甲天下”。石湾陶在中国陶瓷史上有着足够的分量。著名诗人郭沫若也曾用“巧夺天工凭妙手,石湾该是美陶湾”来赞美石湾陶。

石湾陶是中国著名窑口之一,以建筑陶瓷和陶塑(公仔)著称,最早可以追溯到新石器时代晚期,兴起于唐宋,繁盛于明清,与广州繁荣的海外贸易密切相关。

生生不息的石湾陶,记录了岭南人的生活智慧和社会变迁,展现了岭南人重商务实、开放包容和锐意进取的文化底蕴和精神风骨。2006年,石湾陶塑技艺被国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

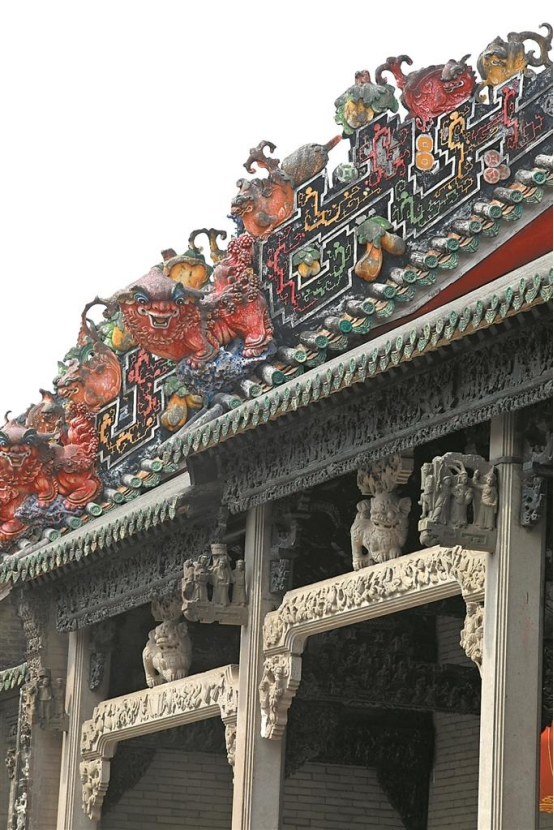

陈家祠屋顶的脊饰 (图:广州日报新花城记者 骆昌威)

南国陶都以陶取胜

•源远流长五千年•

“我生长在广州,小时候家里使用的器皿,儿时玩的玩具,很多是来自石湾窑的产品,从小耳濡目染,喜爱上了石湾陶器。”中山大学历史系老师、著名石湾窑研究学者、佛山市陶瓷艺术家协会副会长邹华深情地说。与景德镇窑以“瓷”闻名不同,石湾窑以“陶”著称(又称石湾陶),主要分布在今佛山禅城区石湾镇街道及周边地区,是我国岭南重要的陶业基地。从广州珠江新城出发,大约45分钟即可到达石湾。据河宕贝丘遗址考古发现,石湾陶的历史最早可以追溯到5000多年前。

河宕遗址揭陶都序幕 珠江水沉淀优质陶泥

20世纪70年代,中山大学历史系学生在石湾澜石河宕田野考古调查中,发现了一处新石器时期的贝丘遗址,遗址出土了一批石斧、石锛、陶片,这是迄今为止,石湾发掘最早的陶器残遗,将石湾制陶的历史推至距今5000多年前。在广东石湾陶瓷博物馆,记者看到这些陶片,有曲折、方格等丰富的几何纹路,诉说着石湾陶瓷令人叹为观止的历史。

广东石湾陶瓷博物馆展出的陶片,距今约5000年。

石湾陶见证了本地资源与南北文化融合的传奇过程。石湾依山傍水,水陆交通畅达。北江、西江上游丰富的黏土,经珠江水冲刷沉淀,在石湾众多山岗周围形成厚厚的陶泥和瓷土。邹华说,从唐代开始至今天,石湾窑都是陶与瓷并存。旧时有绝缘瓷件、瓷器皿、洁具等,今天有蜚声海内外的瓷砖。不过,石湾瓷土较少,而陶泥丰富,日用陶器尤其是煮炊三煲(饭煲、粥煲、药煲)闻名遐迩,经济、耐用,在珠三角非常受欢迎。而且石湾陶泥质地较粗糙、颜色较深,虽然没有景德镇、潮州等地瓷土的洁白、细腻,却黏力大,可塑性强,更适合以陶艺塑造形态和神韵。因此,石湾陶瓷以陶为胜,获称“南国陶都”。

石湾陶也是南北文化融合的结晶。秦统一岭南后,南北融合加速,石湾陶发展较快,但主要生产祭祀和陪葬品。直到唐代才开始规模化生产盆、罐等日用陶器。宋代是陶瓷极盛时期,窑场遍布全国。广州西村窑、石湾窑等岭南陶瓷发展迅猛。宋代的石湾陶,种类比唐代丰富得多,除了日用陶器,还有耳香炉、陶琴等少量艺术品,成为石湾陶从实用走向艺术的开始。

宋末至元代,中原移民把北方的陶瓷技艺带到石湾,与石湾原有的制陶技艺相融合,大大地提高了石湾陶器的制造水平与艺术水准,日用陶瓷、建筑园林陶瓷和艺术陶瓷的品种增多,造型、款式日益翻新,为明清石湾陶的繁荣奠定了基础。

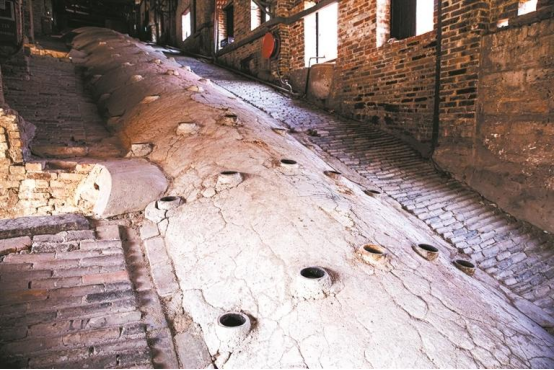

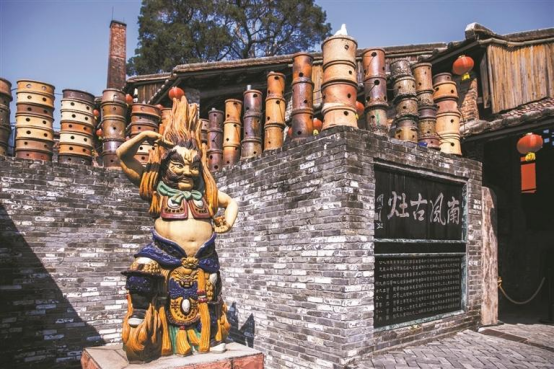

南风古灶

南风窑火500余年不息明清石湾陶闻名海内外

明代,广州成为国内的对外贸易中心之一,石湾陶因海外贸易加强而兴盛,艺术陶塑、建筑陶瓷、手工业用陶器等不断输出国外,产销出口仅次于景德镇。郑和下西洋时,就带有大量的石湾陶。尤其是园林建筑陶瓷,质量上乘,在国内及东南亚一带都很有名,赢得“石湾瓦,甲天下”的美称。

这一时期,陶瓷烧制技术也因龙窑的大量出现而提高。明正德年间,由山西霍州南迁石湾的霍氏修建的南风灶,是世界现存最古老的活态陶瓷柴烧龙窑。因其灶口朝南,每当南风吹拂,窑火便格外旺盛,得名南风灶。记者看到,南风古灶窑体紧靠东平河畔,依山势伸展,全长30多米,犹如一条长龙,故名“龙窑”。龙窑采用巧妙的窑腔和烟道设计,窑内容量大增,一窑可容产品近400担。窑内温度高,且分布均匀,成品率大幅提高。根据邹华的研究,南风灶是石湾窑历史上的一次重大革新,被誉为中国南方陶瓷生产技术承前启后的里程碑。

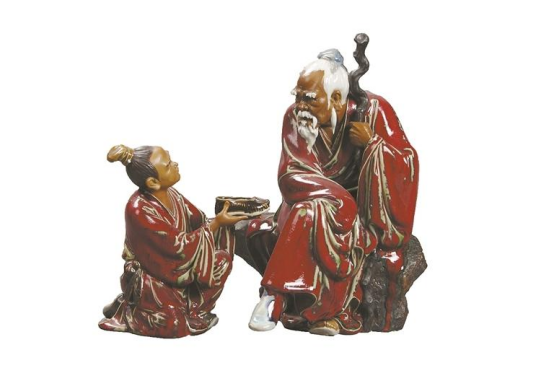

石湾窑“潘柏林制”款陶塑《秋趣》(图源:广东石湾陶瓷博物馆)

石湾陶在清代一片繁荣。清初屈大均在《广东新语》中说,石湾之陶遍两广,“旁及海外之国”。当时,石湾陶业规模之大,数量之多,今人难以想象。据文献记载,清代全盛时期,东平河畔陶瓷窑达到107座,店号近千家,从事制陶业的工人不下6万人。高要、四会、东莞、三水等地的村民、窑工纷纷到石湾做工。可以想象,方圆三公里,一百多座陶窑夜以继日地烧制陶瓷,窑尾的火舌此起彼伏,是多么壮观!

此时的石湾陶,最明显的特点就是陶塑艺术的崛起,题材广泛丰富,名家名品迭出。百姓熟悉与喜爱的神仙人物与历史人物,都在陶塑艺术中得到真实生动的表现,石湾陶艺“堪称为一部浓缩的中国民俗文化百科全书”。

流光溢彩的石湾陶艺收获了大批粉丝,商承祚、冼玉清等一批大家都是石湾陶艺的“痴迷者”。商承祚曾说:“石湾窑的陶塑艺术,其所表现出来的中国雕塑艺术元素,在国内没有一个窑口能与之比肩,在世界上也没有。”他每月领到薪水后,第一件事就是乘小艇由中大北门码头摆渡去广州天字码头,逛文德路古玩店,挑选几件石湾陶塑。

名师荟萃 巧手匠心

石湾瓦脊艺术令人叫绝

文如璧将“粤剧”搬上屋顶

在广州陈家祠的屋顶,有一条长27米,高4.2米的瓦脊,为已知岭南祠堂建筑中最大、最为繁复的陶塑瓦脊,就出自石湾陶塑艺人文如璧之手。石湾瓦脊又称“花脊”,是用陶泥、植物灰等原料烧制而成,集贴、捏、搓、捺、雕、塑等多种陶艺手法于一身,堪称岭南建筑艺术的瑰宝。

陈家祠屋顶有一条美丽的陶塑瓦脊,出自石湾陶塑艺人文如璧之手。 (图:广州日报新花城记者 骆昌威)

早在唐宋时期,已有人将石湾陶用于屋顶装饰,但瓦脊制作工艺十分繁复,发展缓慢。直到明清时期,珠三角经济的崛起以及广府祠堂的兴起,瓦脊才走向兴盛。让其声名鹊起的则是清代文如璧。文如璧以名为店号,经营园林建筑及日用陶器。之前的石湾瓦脊图案,主要是花鸟、瑞兽、山水等吉祥或辟邪意义的浮雕图案,但咸丰以降,广东粤剧艺术兴起。文如璧是个粤剧迷,他将粤剧中的历史故事、神话传说和人物引入建筑瓦脊,并按故事情节分为三四人一组的群塑,组组相连,可以长达10米至20米不等,犹如连环画一般,既实用又美观,气势非凡,还犹如一部文学作品,成为岭南建筑史上划时代的创举。文如璧,也因此被认为是石湾瓦脊的集大成者。

瓦脊珠(图源:广东石湾陶瓷博物馆)

瓦脊安装在屋顶之上,体形庞大。观赏者要站在一定的距离仰视,才能望见。因此,瓦脊人物身体都会向前倾斜,头部要适当放大,便于从下往上观看。瓦脊陶塑的吉祥纹样、戏剧场景、日常生活和花鸟鱼虫等装饰,也是岭南地区风土人情的综合反映。两广、港澳以及东南亚地区的众多祠堂、庙宇的瓦脊都出自石湾。

在广东,广州陈家祠、佛山祖庙、德庆悦城龙母祖庙和惠州罗浮山冲虚古观等宗祠庙宇中,石湾瓦脊保存较为完好。其中又以广州陈家祠现存的瓦脊数量最多,质量最高,令人叫绝。广州陈家祠有十一条石湾瓦脊,每一条都独具匠心。其中,鳌形象生动,龙头鱼尾,触须长而弯曲,仿佛在蓝天白云中畅游,寓意着“避火消灾”“独占鳌头”。这些精美的瓦脊无不体现石湾陶塑艺人精湛的制陶水平和艺术高度,它们蛰伏在时光里,永不褪色。

•从屋脊走向室内•

石湾陶艺之所以生生不息,源于石湾人的务实、包容和创新精神。石湾地处珠三角腹地,毗邻广州这个国际商贸、文化交流中心,交通便利,易接受新思潮、新观念。石湾主动把握市场,汲取粤剧、岭南绘画、岭南建筑等岭南文化精髓,博钧窑、景德镇窑等名窑之长,形成独具岭南特色的陶艺文化。

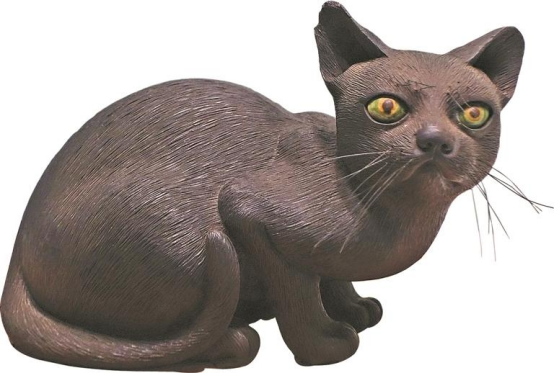

云屿氏款素胎猫毛发根根分明,眼神炯炯有神。云屿氏就是黄炳。 (CFP供图)

高超胎毛法影响深 “黄炳猫”老鼠都怕

19世纪中期后,石湾瓦脊公仔从屋脊走向室内,成为新的艺术形式。瓦脊人物造型粗犷,只刻画出眼睛轮廓,忽略眼珠的雕琢,因此,有“瓦脊公仔,有眼无珠,有前无后”的说法。但成为室内装饰或案头摆件后,对陶艺人技艺提出了更高要求。石湾艺人开始追求形象逼真和艺术韵味,创造了雕、刻、捏、贴、捺等丰富技法。塑造人物时,他们以不施釉的陶泥“胎骨”表现肌肤,取得了“比瓷雕更有温情和人性”的艺术效果。其中,黄炳将国画工笔技法运用于陶塑,形成独具特色的胎毛技法。通过在陶塑素胎表面运用压、划等多种手法,塑造出毛、羽的立体效果,从而凸显塑造对象的逼真感和神韵。

黄炳生于清代中后期的陶艺世家,虽未在科举仕途上取得功名,但在陶艺领域却以其对生活的细致观察和艺术才华,将石湾陶塑推向了新的高度,成为一代宗师。当石湾陶塑还盛行各种吉祥寓意的历史人物时,黄炳却对动物充满了浓厚的兴趣。他经常划着小艇到邻近的乡下荷塘,细心观察嬉戏的水鸭,掌握它们的生活习性和形象特征。他还养起了小猫,仔细观察猫的各种动作和表情。因此,他对猫的眼神塑造尤为细致,通过绿釉刻画出不同的瞳孔形状,栩栩如生。

然而,黄炳对动物毛发的塑造一直不满意,直到有一天,他在工坊里意外发现,当竹刀以四十五度角切入湿润的陶胎时,细如胎毛的刻痕竟自然翻卷出毛茸质感。这一发现让他惊喜不已。同时,他又受到国画工笔翎毛技法的启发,用石湾本地含铁成分很高的红土,经过精心沉淀去除杂质后,再加一些细细的瓷土和少量的东莞黏土混合捏塑成动物形象。待陶胎八成干时,用特制的小刻刀在表面一丝一缕地雕琢出鸟兽的羽翎、皮毛等。这样烧成后的作品构图紧凑,韵律感强,极为逼真。

广州陈家祠就珍藏了一件黄炳的黑猫陶塑,身上的毛发根根清晰,纹路细密,仿佛具有生命一般。也难怪有人说:“黄炳所做的猫,老鼠看见都害怕。”作为石湾陶艺的一代宗师,黄炳的技艺对后世影响深远,陈渭岩等后来的名家都受其影响。

石湾窑“泽棉作”款陶塑《张良进履》(图源:广东石湾陶瓷博物馆)

博采众长“广钧”享盛名陈渭岩推石湾釉上新境界

陈渭岩是石湾陶艺界的传奇人物,不仅技艺超越前辈,更以其对泥土与色彩的独特感知,推动石湾在仿制名窑名品中形成了独具本地特色、丰富多彩、变幻无穷的釉色体系。

与景德镇等官窑相比,石湾陶在技术人才和烧制工艺上略显逊色,但石湾人务实、重商、肯学。明清时期,石湾陶大力仿制钧窑的“石榴红”、汝窑的“玻璃绿”等,以至于中央工艺美术学院教授梅健鹰评价说:“石湾集宋代各大名窑之大成。”

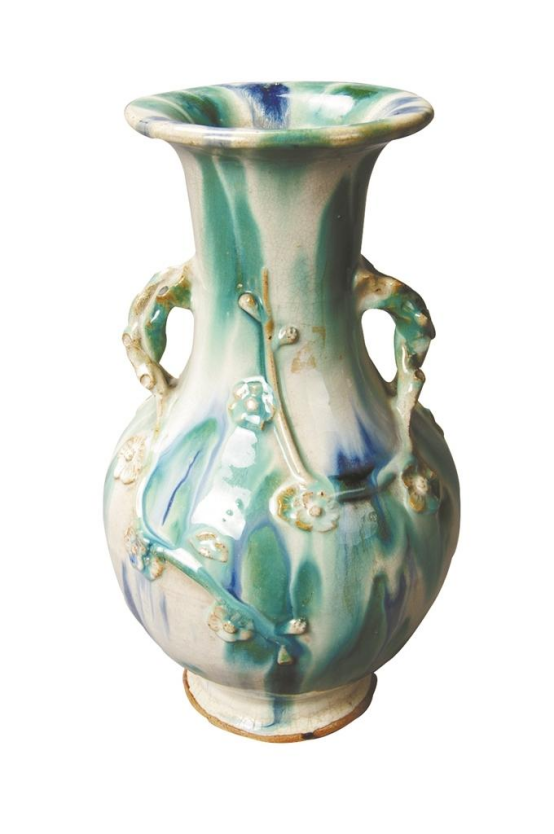

邹华认为,在此基础上,石湾陶还进行了开拓创新。考古学家在宋代石湾窑址就发现了钧釉烧制的痕迹。到了明代,石湾陶艺人烧制的钧釉有别于宋代的河南钧釉。石湾工匠创出自成一体的钧釉釉色,被命名为“广钧”。河南以紫钧釉而闻名天下;石湾则以蓝钧釉色而闻名遐迩。民国艺术大家许之衡曾评价:“钧窑以紫胜,广窑以蓝胜。”说的就是石湾窑陶釉的特别之处。

南风古灶旁的火德星君雕塑

石湾人还热衷学习景德镇瓷艺。清初,就有人曾携景德镇瓷土到石湾,完成造型后,又带至景德镇上釉焙烧,但未能成功。但到了陈渭岩时代,他发现景德镇的瓷土可塑性虽不高,但质地细腻洁白,适合精细地刻画人物神态。20世纪初,陈渭岩从陶都石湾来到瓷都景德镇,走访当地名师,尝试在用石湾陶泥塑造的人物上施绘景德镇的颜色釉,巧妙地将两地艺术特色融为一身,并推动佛山石湾彩陶(有学者称之为“佛彩”)工艺走向高峰,与广彩成为“姊妹花”。当时,有人邀请陈渭岩等石湾艺师到广州西门口大纸巷烧造石湾公仔,陈渭岩技高一筹,被称为工程师。这也是迄今为止有文字可查的第一位获得“职称”的石湾陶塑名家。

与陈渭岩一样,众多石湾陶艺人博采众长,精益求精利用本地陶泥的特点,创造了出窑万彩的变釉。釉色随机天成,变幻莫测。如“雨洒蓝”釉,犹如夏日的晴空忽来一阵骤雨,给人带来不一般的视觉享受。石湾陶因而有着特殊的魅力,深受当地人的欢迎,也得到皇家的喜爱。据北京故宫博物院黄卫文披露,清宫旧藏石湾陶80多件,釉色以月白釉、绿釉、蓝钧釉为多。清光绪十年(1884年),太监闫福失手摔碎了一只石湾蓝釉云纹水丞,被责六十大板,两位领班停发两个月钱粮,可见皇家对石湾陶的喜爱。

百物百形千人千面 不拘一格传神毕现

漫步于广东石湾陶瓷博物馆周围,无论是大店还是小铺,各式各样的陶塑工艺品琳琅满目,造型生动传神,每件作品都有鲜明的个性特征,可谓是“百物百形,千人千面”。

邹华告诉记者,造型不拘一格、丰富多样正是石湾陶塑的特色,传神造型因而被誉为石湾陶的灵魂。其中,石湾公仔最能体现石湾陶的造型特色。它吸收各种文化艺术精华,高度写实和适度夸张相结合,兼有生活趣味和艺术品位,形成了鲜明的地方风格。

“公仔”在粤语里是“小件玩偶”的意思。有一种说法称,瓦脊工匠们闲暇时,随手捏一个小猫、小狗或小人物,烧好后自娱自乐或送给朋友做小礼物。这种信手拈来、无拘无束的“新物种”就成为后来盛极一时的石湾公仔,以至于人们把石湾出产的人物、动物等陶塑都称为“石湾公仔”。

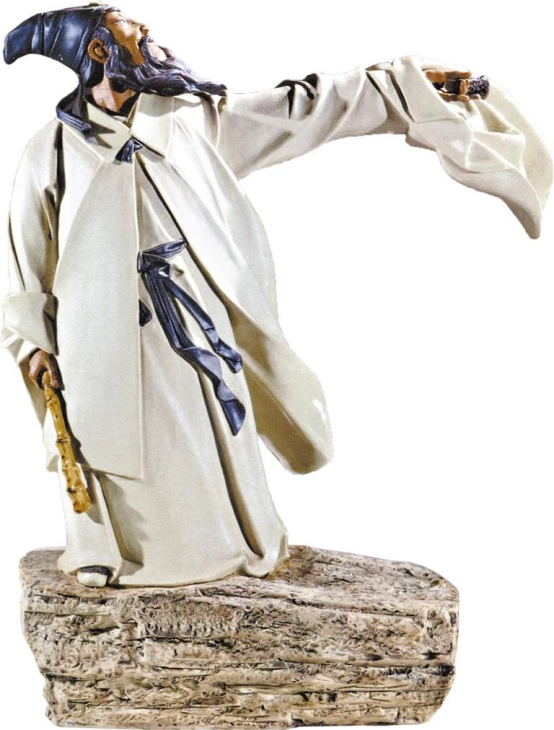

封伟民在陶塑作品《明月几时有》中塑造的苏东坡形象,素衣飘飘,洒脱超然。 (受访者供图)

石湾公仔没有习俗制约,任由艺人创造,渔樵耕读、花鸟鱼虫,无所不“塑”。作品吸收粤剧、剪纸、木雕、岭南绘画等岭南艺术成分,极具岭南生活气息。清末民初,“传神”的造型不仅是时人赞颂石湾陶塑的评价标准之一,也是石湾陶的重要特征。一大批富有革新精神的艺术大师,将中国传统绘画的写意、西方古典绘画以及岭南画派的写实技法相互糅合,造型无拘无束,朴拙粗率,细品却是社会市井、人生百态。

把石湾陶造型艺术推向高峰的正是陈渭岩之徒——潘玉书。1889年,潘玉书出生于一个蜡雕工匠家庭,12岁便学得一手制作绸衣公仔的手艺。后师从陈渭岩学习陶瓷雕塑,深得其师技艺,掌握石湾陶艺的精髓,还向来穗的意大利艺术家学习西洋雕塑技艺,从而将石湾陶塑的造型艺术推向新的境界,被艺术界誉为“代表石湾陶塑发展方向的雕塑家”。

守正创新 再写传奇

•民间工艺走向文人艺术•

抗日战争时期,大量石湾窑被毁,匠人艺人流离失所,石湾陶陷入低谷,直到中华人民共和国成立后才得以迅速恢复,迎来群星璀璨的鼎盛时期。在继承与创新方面,石湾陶取得了巨大的成就,涌现出刘传、刘泽棉、封伟民等一大批当代陶艺大师,如今,一批新生代陶艺人正令石湾陶文化加速融入城市美学,继续焕发勃勃生机。

陶瓷工业与陶塑 艺术齐头并进

20世纪50年代,石湾陶业迎来了前所未有的变革。广州人民美术社成立,下设陶瓷工场。这一时期,石湾新老陶工、艺人互相学习,大胆开拓,开创了现代陶瓷工业。陶塑艺术更是蓬勃发展。天津著名艺人“泥人张”的到访和中外艺术家的陆续抵达,让石湾成为艺术交流的一方热土。后来,陶瓷工场迁址佛山石湾镇。

当地陶艺家在与外来艺术家的碰撞和交流中,为石湾陶艺的多元化发展提供了更多的理论支撑,创作出更多精品。当时,石湾汇聚了最优秀的大师与名家,如刘传、区乾、曾良、庄稼、廖洪标、刘泽棉等,他们或精于人物肌理的细腻表达,或擅于民间风情的生动塑造,创作出一大批陶艺珍品。

刘传在继承前辈名家技法的基础上,塑造了《张飞》《水浒》等一批富有民族气息的传世杰作。1992年在香港的陶瓷展上,刘传的作品价格与著名紫砂陶艺家顾景舟的紫砂壶不相上下。

改革开放以来,石湾人凭借广东“先行一步”的优势,从意大利引进生产线,全自动生产彩釉砖,年产量达30万平方米。这是全国第一条建筑材料全线引进设备。此后,全国各大陶瓷产区纷纷掀起从国外引进自动化生产线的热潮。佛山建筑陶瓷的领先地位也就此形成。1990年北京的亚运村,80%的陶瓷产品来自佛山。

陶塑艺术也呈现新的气象,一批受过美学高等教育的石湾学子学成归来,开创了石湾陶艺新的时代。开先河者是梅文鼎,他把中国书法篆刻引入陶艺创作之中;刘藕生另辟蹊径,将中国画的写意技法、传统表现手法和西洋雕塑的理念技巧融为一体,重新唤回被历史湮没了的石湾大写意技法。而新一代陶艺大师封伟民再将大写意往前推一步。

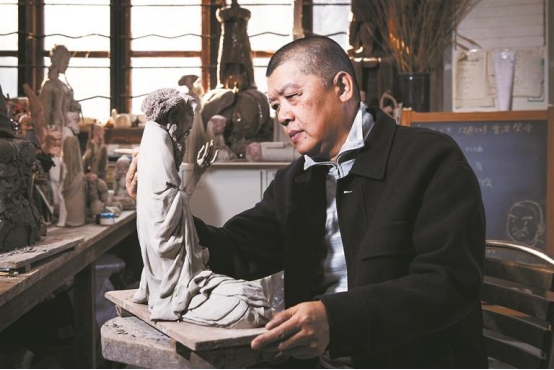

中国陶瓷艺术大师封伟民

封伟民为石湾陶艺探新路

在佛山禅城区大江路附近,从热闹的大街转入一条僻静小道,封伟民的陶艺工作室就隐藏在一片岭南花木之中。清秀生动、书卷气十足的仕女,浪漫诗意的神话人物,雄浑威武、古朴大气的武将……偌大的展厅内,一件件形式新颖的陶艺作品溢出陶艺家创作的激情。内敛、有涵养、善思考,是封伟民给人的第一印象。

谈起与石湾陶艺的渊源,封伟民说,自己是半路出家。“原来是做壁画的,也叫瓷板画,用一种低温釉在瓷板上画一些山水花鸟人物,通常都放门头上面或家里。”20世纪90年代,因房地产的快速发展,壁画从业者纷纷寻求转型,封伟民踏入陶艺行业,得到刘传的指导,又师从潘柏林大师,还到广州美术学院深造。没承想,这一转型就是30多年,他在传统陶艺的基础上探索出一条与现代审美观念相结合的路子,成为石湾陶艺新一代领军人物。

封伟民工作室形式新颖的作品

封伟民说,艺术品就是创作者的内心外显,心中有诗书,创作的文士形象就很文雅;内心有勇气,创作的豪杰就刚强有力;内心怀着美好愿望,所作的岭南仕女就从容脱俗。

封伟民是一位对苏东坡“万分倾倒”的人。他在陶塑作品《明月几时有》中塑造的苏东坡形象,素衣飘飘,洒脱超然,把酒问天,但依然“起舞弄清影,何似在人间”般地热爱现实生活。正如中国艺术研究院工艺美术研究所所长邱春林所说,封伟民的作品富于创新精神,但造型创新从内容出发,服务于内心表达。

“80后”陶艺家李松阳

“80后”小伙坚守艺术风骨

石湾陶艺承载着几千年的艺术技艺和文化积淀。如今,一大批“80后”“90后”的新生代艺术家正活跃在这片热土上,石湾陶艺在守正创新中展现勃勃生机。

1983年出生于粤西的许英进,童年时看过一本介绍石湾公仔的书籍后就迷上了玩泥巴。他经常在放牛时挖田间的泥巴来捏动物、人物等公仔。这个兴趣一直延续到他参加工作,他对泥巴的热情不但没有消减,反而愈发浓烈。后举家移居佛山石湾,成为石湾新生代艺术家中的翘楚。

在石湾高庙路6号的一栋小楼里,“80后”陶艺家李松阳的工作室坐落于此。李松阳并非石湾本地人,而是来自千里之外的河南。李松阳大学主修雕塑艺术,毕业后曾在广州从事仿真雕塑工作,也参与过上海世博会主题雕塑的创作。与石湾陶艺的结缘源于一次偶然的探亲。李松阳回忆道,第一次看到石湾陶塑时,那夸张的造型、古朴的釉色让他震撼不已。“石湾陶塑是中国真正的雕塑!”他感叹地说。

2010年,李松阳来到石湾,进入石湾美术陶瓷厂工作。凭借扎实的雕塑功底,他很快领悟到石湾陶塑文化的精髓。他的作品造型简洁、典雅、朴拙,融合了传统与现代、学院与民间,令观者耳目一新。十年前的首次个展上,80多件原作被抢购一空,李松阳不仅赢得陶艺创作之路的第一桶金,自己也一炮而红!

面对艺术与商业的取舍平衡,李松阳以坚守艺术为重。他将工作室取名“松风陶舍”,颇有郑板桥的风骨神韵。为此,他专门创作了一尊郑板桥的陶艺品,身体修长,手持古扇,目光深邃,凝视前方,风骨尽显。这件作品被他视为得意之作,摆放在工作室最显眼的位置。

历经数千年发展,石湾陶已成为一种文化概念,超越单一工业品或艺术品的范畴。至2024年底,石湾镇街道有108家陶瓷业“四上”企业,是世界建筑陶瓷的重要源头。佛山市、禅城区重点打造的美陶湾文化创意产业集聚区就坐落于石湾古镇核心,汇聚了刘泽棉、潘柏林、封伟民等20多位国家级陶艺大师的工作室。广东石湾陶瓷博物馆更是荣获“国家二级博物馆”称号,为全国唯一的镇街级行业博物馆。在美陶湾,陶瓷艺术正融入城市美学,续写着陶与城、陶与人的传奇故事。

石湾窑白绿釉贴塑梅耳瓶 (图源:广东石湾陶瓷博物馆)

陶与瓷之别

原料

陶:以含铁量较高的黏土为原料,质地粗犷,可塑性强。

瓷:质地细腻如丝,洁白、温润,可塑性较弱。

温度

陶:烧成温度通常在800—1200℃之间,保留了泥土的质朴和古拙。

瓷:烧成温度高达1200—1400℃,甚至更高,方能坚硬与细腻。

质感

陶:透气性好,色泽自然,表面带颗粒感。

瓷:质地致密,光泽柔和,表面光滑如镜。

用途

陶:吸水性好,多用于日常生活,盆、罐、壶等以及陶塑艺术等。

瓷:吸水性差,多用于艺术品与高级生活用品,如瓷花瓶、瓷盘等。