【名窑赏析】瓷器中的“白富美”——定窑

位于河北省曲阳涧磁村的定窑,自晚唐、五代时期开始烧造,至北宋达到巅峰,历经金、元时期逐渐衰落,定窑的历史可追溯至六七百年前。

北宋定窑鸳鸯钮莲座带盖香熏

定窑是宋代五大名窑之一,以其白釉瓷器而闻名。定窑的白瓷色泽乳白或牙白,透出微微的青色,釉面光滑细腻,令人叹为观止。元代刘祁在《归潜志》一书中曾有“定窑花瓷瓯,颜色天下白”的赞誉,足见定窑白瓷在当时的影响力。

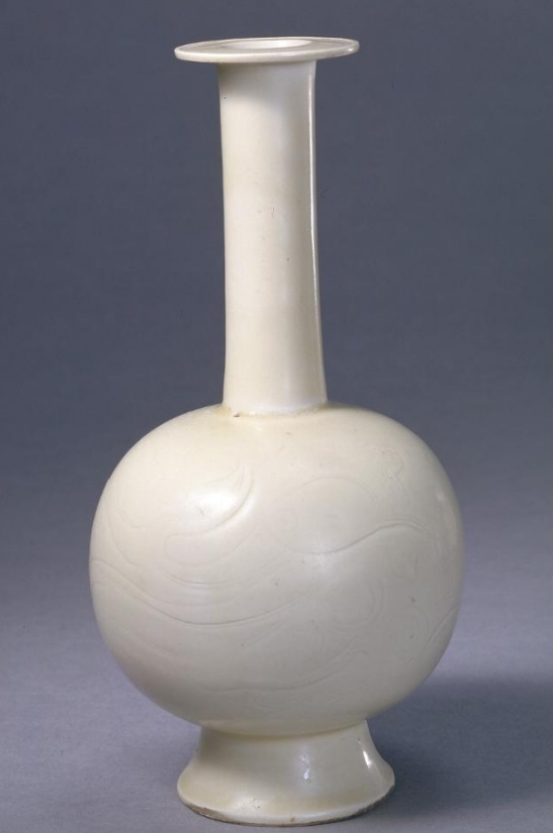

定窑白釉刻花螭龙穿花纹直颈瓶,宋

除了白釉,定窑的黑釉和酱釉瓷器也颇具艺术价值,通常被称为“黑定”和“紫定”。尽管这类瓷器的烧造数量相对较少,却显得更加珍贵,展现了制瓷工艺的多样性和精湛技艺。

定窑酱釉盖碗,宋

五代时期是定窑瓷业的快速发展阶段,制瓷工艺比唐代更为精细,瓷器的釉色纯净,胎质洁白。北宋时期,定窑工艺达到了极致,创新性的覆烧工艺,使得瓷器口沿无釉,展示出“芒口”的特色。这种工艺不仅提高了产量,也降低了制作成本,成为定窑瓷器的一大标志。

定窑白釉印花博古图菊瓣盘,金

南宋时期,周密在《癸辛杂识》中提到“金花定碗,用大蒜汁调金描画,然后再入窑烧之,永不复脱”,但实际上,以描金技法装饰的定窑瓷器传世甚少,海内外仅存10余件,其金彩均有不同程度的脱落,可见“永不复脱”的说法并不准确。而定窑工匠之所以用大蒜汁调金粉,是因为瓷器表面光洁,需要使用具有粘性的调和剂,而大蒜汁既有黏性,又易于就地取材,是一种理想的天然调和料。

定窑白釉剔花莲花纹腰圆枕,金

定窑瓷器的造型丰富多样,以盘、碗最多,其次是梅瓶、枕、盒等。其中,台北故宫博物院和北京故宫博物院收藏的孩儿枕,堪称北宋定瓷的代表作品,虽然器物未写款识,但工艺精巧,展现了中国古代瓷器之美。

定窑白釉单柄杯,元

定窑的装饰技法独特,包括划花、刻花、印花和捏塑,其纹饰以莲花、牡丹、萱草等为主,构图简洁而富有生动感。在器底常可见“奉华”“聚秀”“慈福”“官”等铭文,表明其历史地位和用途。其中,刻划“官”和“新官”字样的瓷器较多,据不完全统计,目前所见国内外收藏的署“官”字款的定窑瓷器大约有80件左右。

藏品赏析:

定窑白釉孩儿枕,宋,高18.3厘米,长30厘米,宽18.3厘米。

枕作孩儿伏卧于榻上状,以孩儿背作枕面。孩儿两臂环抱垫起头部,右手持一绣球,两足交叉上翘。身穿长袍,外罩坎肩,长衣下部印团花纹。榻为长圆形,四面开光,正面开光内印螭龙纹,背面开光内光素,两侧开光内印如意云头纹,开光之间亦以如意云头纹为饰。通体施牙白色釉,底素胎无釉,有两个通气孔。

定窑匠师独具匠心,将瓷枕塑造成一个天真、活泼可爱的男孩儿形象。孩童眉清目秀,眼睛圆而有神,神情悠闲得意。整件作品线条柔和流畅,细部刻画极为生动传神,成为中国古代瓷器中的名品。

定窑白釉出戟水丞,元,高5.4厘米,口径2.1厘米,足径2.8厘米。故宫博物院藏。

水丞敛口,直腹,腹下斜收,小圈足。腹部有四道出戟棱柱。通体施白釉,圈足处无釉。水丞内附小勺一柄。

定窑白釉刻花花卉纹唾盂,宋,高7.4厘米,口径17.8厘米,足径4.6厘米。

唾盂上部形状如盘,口内敛,中部束腰,下部形如圆盒底部,浅圈足。通体施白釉,釉呈牙白色,底部无釉。器盘部位刻划折枝花卉。

此器造型端正,胎细腻坚硬,釉质,细润光滑,是定窑瓷器中的佳品。目前所见唾盂多为宋代品种,当时南北方各窑普遍烧造。此件白釉刻花唾盂,造型精致,釉色纯正,是不可多得的定窑白瓷精品。

定窑白釉板沿单柄洗,金,高3.5厘米,口径7.9厘米,底径3.7厘米。

洗敞口,深弧腹,平底,一侧凸出菱花边板沿,下接环形耳。薄胎,芒口,通体施白釉,外壁可见竹丝刷纹。明代田艺蘅《留青日札》记载:“有竹丝刷纹者,曰北定。”这类造型近似匜的板沿单柄器物,在宋金以及元代非常流行。

定窑印花云龙纹盘,宋,高4.7厘米,口径23厘米,足径10.8厘米。

盘敞口,口沿无釉(俗称芒口),浅弧壁,圈足。胎体轻薄,胎色洁白。通体施白釉,外壁釉垂流形成泪痕。内壁印一周云纹,内底印一矫健行龙。

印花系指以雕刻有花纹的模具在尚未干透的坯体上压印出图案花纹,是定窑主要装饰手法之一。北宋中期以后定窑发明了覆烧工艺,“芒口”是这种工艺所留下的特征,覆烧可以充分利用窑的容积,大大提高产量。

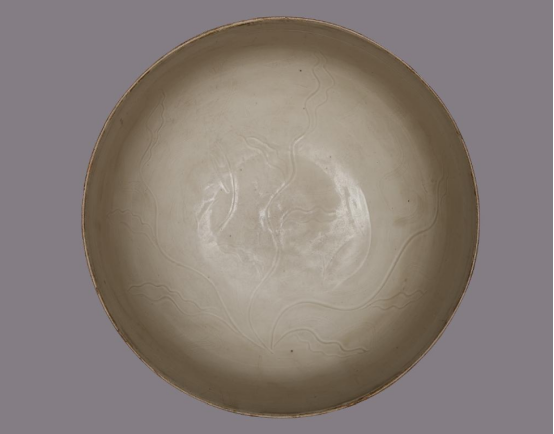

定窑白釉印花荷莲双鱼纹盘,北宋,高6.2厘米,口径30.1厘米,足径12.3厘米。故宫博物院藏。

盘敞口,弧壁,圈足。通体内外施白釉,釉色白中泛牙黄,口镶铜扣。内底模印荷莲双鱼纹,双鱼在荷莲中穿行,形态悠然自得。内壁模印缠枝荷莲纹,花叶疏密有致。两层纹饰间以一周绳纹相隔。

此盘造型规整,纹饰布局严谨,层次清晰,给人以较强的立体感,堪称定窑白瓷中印花装饰的精品。

定窑紫金釉葵瓣口盘,宋,高3.5厘米,口径17.9厘米,足径5.9厘米。

盘撇口呈六瓣葵花状,腹部渐敛,近底处呈折角状,故称“折腰盘”。内外施酱色釉,外壁施釉不到底,足墙露胎,圈足内有釉。

此盘造型规整,是宋代北方地区常见的器形。其釉色匀净,折角线清晰,堪称定窑瓷器中的精品。

定窑以烧白釉瓷器为主,而酱釉器和黑釉器的数量则较少。此盘釉色较浅,釉面泛黄色,这种酱色釉又称作“紫金釉”。

定窑白釉弦纹三足樽,北宋,高10.2厘米,口径15.9厘米,足距14.4厘米。故宫博物院藏。

樽直口,口沿无釉,筒腹,外壁凸起三组共六道弦纹,平底下承以三足。里外施白釉,釉质滋润,釉色白中闪黄。

此器造型仿造汉铜樽,端庄古朴,是定窑瓷器的精美作品。

定窑白釉双系罐,五代,高13.5厘米,口径8.3厘米,足径11厘米。

罐口外撇,短颈,溜肩,直腹,浅圈足。器里外施白釉,圈足无釉。颈下凸起弦纹一道,肩部刻划弦纹二道,两侧各塑贴一兽面衔环耳。

此罐釉色洁白纯正,造型虽小,但端庄气派,双耳设计尤为精巧,犀利的刀工将青面獠牙的瑞兽刻画得极为生动。显示出皇家用瓷风度,是五代定窑白瓷中的精品。

定窑白釉刻划花莲瓣纹“官”字款盖罐,五代,高6.7厘米,口径5厘米,足径4.9厘米。故宫博物院藏。

罐敛口,鼓腹,圈足,顶带钮盖。通体施白釉,釉色白中泛青。外壁及盖面刻划莲瓣纹,底有“官”字刻款。

此罐纹饰简练明快,是定窑刻划花装饰发展初期的代表。

定窑白釉刻划花内海水双鱼外莲瓣纹温碗,北宋,高16.4厘米,口径32.5厘米,足径15.6厘米。故宫博物院藏。

温碗口微敛,深弧腹,圈足。口沿无釉。外壁近口沿处刻划弦纹一道,下刻莲瓣纹;内壁刻划鱼藻纹。原本应有与之配套使用的温壶,用于温酒。鱼是宋代瓷器上常见的装饰题材,因“鱼”与“余”同音,故有“富贵有余”、“连年有余”之吉祥寓意。