传“瓷”之路!焦作“95后”青年用心守护非遗之美!

2025年1月7日《焦作晚报》A05版

绞胎瓷又名“透花瓷”,是由两种或两种以上不同颜色的瓷泥采用独特的绞胎手工技法相间糅合制胎成型、焙烧而成。瓷器花纹由胎而生,内外相通,里外相透,一胎一面,不可复制,被称之为“编出来的瓷器”,因其表里如一的特质也被誉为“瓷中君子”。

绞胎瓷源于唐,兴于宋,千余年来在我市世代相传,因主要产于焦作当阳峪窑群区域,故俗称“当阳峪绞胎瓷”。2014年,绞胎瓷烧制技艺经国务院批准被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

如今,古老的绞胎瓷领域闯进了很多年轻人,今年29岁的田冰就是其中之一。

2025年1月3日,记者走进位于修武县云台古镇的田氏绞胎瓷工作坊,这里的主人田冰像是一位生活在现代的古人,喜欢茶艺、弹古琴、手工艺。工作坊也是古色古香,老式的桌椅,让这座工作坊氤氲着古朴气息和味道。

在工作坊展台上,记者看到,绞胎瓷作品琳琅满目。抚摸之,温润如玉;观之,表里如一;轻轻敲打,清脆悦耳;内容,清新古雅。田冰的作品给记者的整体感觉是,流淌着山水意蕴,传统与时尚交织出绞胎瓷之美。

田冰展示他的绞胎瓷作品。

田冰和绞胎瓷有着不解之缘。

田冰自幼在陶瓷厂家属院长大,在家庭的熏陶下对绞胎瓷产生了极大兴趣。他的爷爷田修朝在世时,曾任修武县陶瓷厂古瓷研究所所长、工艺美术师,对绞胎瓷的突破作出过极大贡献。

田冰从小就经常把玩、观赏爷爷的作品,对陶瓷器型以及绞胎瓷的纹路有了一定了解。田冰经常从家里长辈的口中听到爷爷的故事,爷爷为了让绞胎瓷技艺推陈出新,为了让绞胎瓷重现昔日光彩,废寝忘食、兢兢业业。爷爷那颗滚烫的“匠心”,格外让田冰感动。“从爷爷的故事里,我看到一名手艺人对自己手艺的自信和对技艺的痴迷。”田冰说。

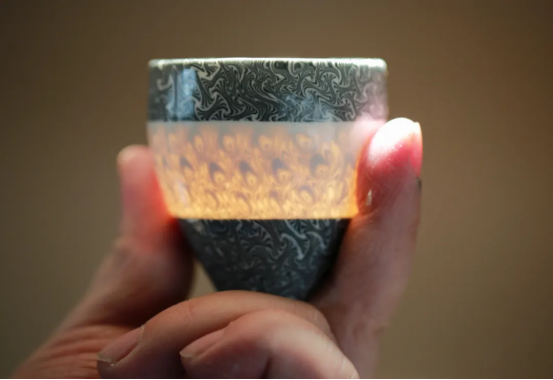

绞胎瓷内部的花纹在灯光下熠熠生辉。

田冰的姑姑田春梅和妈妈付秋合传承了爷爷的技艺,但因为要养家糊口,都放弃了这个行业。田冰看在眼里、急在心上,他知道爷爷用自己的一辈子换得了绞胎瓷的新生,他要传承爷爷的技艺。11岁,田冰便开始参与制作绞胎瓷;20岁时,他已经能熟练掌握碗、盘、壶、茶具等30余种器型的制作。每成功一次,他就收获一分自信和成功的喜悦。田冰说,几年前,姑姑和妈妈将爷爷的技法都传授给他。这些繁复的工序里,蕴含着每一个绞胎瓷匠人孜孜不倦的追求与心血。田冰说,爷爷有一款纹路是五彩绞胎孔雀开屏,这个纹路编一次花需要准备好几种泥料去拼接,编好一个至少需要3个小时。每次编完,他都感到头晕眼花,但结果并不满意,不是变形就是不规整。但经过时间的沉淀,对泥性的掌握以及对纹路的了解,田冰最终还是成功复刻出爷爷的五彩绞胎孔雀开屏纹路,并运用到多种器型上,成就感满满。

绞胎瓷内部的花纹在灯光下熠熠生辉。

田冰2018年申请非遗项目,2021年注册公司并注册商标。到如今,田氏绞胎已经是市级非遗项目。2024年,田冰被河南理工大学聘任为兼职教师。成为一名绞胎瓷手艺人,田冰一直在思考绞胎瓷技艺如何守正创新。坚守传统时,需要与前辈对话;面对未来时,需要去探索新的表现方式。田冰把眼光瞄向了焦作山水。田冰说,家乡修武有云台山世界地质公园这一得天独厚的自然资源,在他眼里,云台山每天都是新的,四季变换,奇妙无穷。田冰便试着用绞胎的技法和云台山文化相结合,推出了山水绞胎、花草绞胎、传统纹路编花等新型的绞胎表现方式,打造出更多种类的文创产品,也被更多人接受。他创作的《日出》《五彩绞胎孔雀开屏》《莲华》《蒹葭》《只此青绿》等作品受到客户喜爱。

田冰的绞胎瓷作品。

如今,田冰已收徒9人。田冰认为,绞胎瓷要走向更广阔的世界,需要不断守正创新,在做好技艺传承的同时,更重要的是精神上的传承,让美好的焦作故事通过绞胎瓷被更多人熟知,也能让绞胎瓷这一古老技艺生生不息。