【名窑赏析】青瓷之首,汝窑为魁

汝窑,位于今河南省宝丰县清凉寺,以其烧制的青釉瓷器著称于世。始于唐代,盛于北宋,没落于南宋战乱,汝窑的瓷器制作技艺历经数百年传承,达到了炉火纯青的境地。据史料记载,汝窑在北宋时期专为宫廷烧造御用瓷器,其器物多仿青铜器及玉器造型,造型古朴雅致,釉色温润如玉,备受皇室青睐。

汝窑天青釉洗,宋

汝窑瓷器的盛行与宋徽宗赵佶的艺术审美密切相关。宋徽宗热衷书法绘画,对汝窑瓷器的天青色之美情有独钟。他曾梦见雨后天空的蓝色上罩着一层朦胧的白,醒来后命令汝窑工匠烧制出这种颜色的瓷器。为了满足皇室的需求,工匠们不惜工本,选名贵玛瑙入釉,最终使汝瓷呈现出汁如堆脂、面若美玉的皇家之气。

汝窑天青釉折肩瓶,宋

汝窑瓷器的釉色以天青、天蓝、淡粉、粉青、月白等色调为主,釉层薄而莹润,釉泡大而稀疏,有“寥若晨星”之称。釉面布满纵横交错的纹片,称为“蟹爪纹”,这些特点使得汝窑瓷器在宋代各大窑场中独树一帜。特别是天蓝色瓷器,因其烧制难度极大,成品率极低,更显得弥足珍贵。

汝窑天青釉洗,宋

“青瓷之首,汝窑为魁”,汝瓷位居宋代五大名瓷之首,是中国传统文化的瑰宝之一。据专家统计,全世界现存的汝窑传世作品不足百件,其中天蓝釉瓷器更是仅有5件。这些稀世之珍不仅展示了汝窑高超的制作技艺,更体现了中国古代瓷器艺术的卓越成就。每一件汝窑瓷器都是历史的见证,承载着丰富的文化内涵和艺术价值。

汝窑淡天青釉弦纹三足樽式炉,宋,高12.9厘米,口径18厘米,底径17.8厘米。

此炉仿汉代铜器造型。直口,平底,口径和底径相若,下承以三足。通体满施淡天青色釉,莹润光洁,釉面开细碎纹片,足端无釉。外壁近口沿处、近底处各凸起两道弦纹,腹部中间凸起3道弦纹。外底有5个细小支钉痕。瓷釉开片系因胎、釉膨胀系数不同而在焙烧后冷却时所形成,在瓷器流传过程中如遇冷热变化仍会继续开裂。它本属于釉的一种缺陷,但因其片纹自然天成、生动有趣,遂逐渐被视作一种特殊的装饰。汝窑青瓷釉面大都开有层层相叠的“冰裂纹”,自然天成,耐人回味。

已知传世汝窑三足樽式炉仅3件,现分别藏于故宫博物院、英国伦敦大维德基金会和美国辛辛那提博物馆。

汝窑天蓝釉刻花鹅颈瓶,北宋,高19.5、口径5.6、底径8.2厘米。1987年11月河南省宝丰县清凉寺村窑址附近窖藏坑出土。现藏河南博物院。侈口,细长颈,圆鼓腹,圈足。瓶颈和腹部分别上下刻有两组折枝莲花纹。器表满施天蓝釉,釉层匀净莹润,开片疏密有致。圈足底部无釉,露香灰色胎,并粘附有细小砂粒,表明此器是垫烧而成。汝窑作为宋代五大名窑之一,其产品向以釉色取胜。特别是专门为宫廷所烧制的汝窑青瓷器釉色,明而不艳,柔而不暗,如春水般柔静典雅,色泽青翠,釉汁莹润若堆脂,在陶瓷界有“似玉非玉”之美誉。古文献在评论汝窑釉色时有“天青为贵,粉青为尚,天蓝弥足珍贵”的记载。这件天蓝釉刻花鹅颈瓶,口小底大,器身呈流畅的S曲线轮廓。釉面光亮,釉层下配以若隐若现的两组刻莲花图案装饰,为汝窑传世品中所未见。莲纹自东晋出现在瓷器上以来,经过数百年的发展变化,到宋代已完全脱离了宗教影响,成为优美的纯装饰性题材。

汝窑天青釉盏托,瓷质,北宋,高4.3厘米。凸起的小圆台直径6厘米、盘径17.6厘米、圈足底径12.4厘米。现藏河南博物院。

整体造型就像一个高圈足的折沿盘的中部凸起了一个圆台。圆形的凸台用于放置杯、盏、碗等,台面边缘有一圈凸起,用来规范杯盏的位置,以免杯盏从圆台上跌落。圆形凸台下接浅曲腹平折沿盘,大而高的圈足,足墙斜直微外撇。圆凸台的台壁一周装饰双层覆莲瓣形纹饰,台面上有似莲蓬一样的凹陷。通体天青色釉,釉色浅淡,匀净光润,釉面有开片,层层开片如同冰裂,十分美丽。垫烧,胎色褐灰,胎质细腻坚致。

汝窑天青釉盘,宋,高3.5厘米,口径19.3厘米,足径12.6厘米。盘撇口,浅腹,圈足外撇。通体满施淡天青色釉,釉面开细碎纹片。底有5个细小的支烧钉痕,并刻有“寿成殿皇后阁”六字。此器制作工细,釉质纯净,开冰裂纹片,是宋代汝窑瓷器中的上品。南宋宫廷有“寿成殿”,此器刻字或许表明其与该宫殿有渊源。

汝窑天青釉碗,宋,高6.7厘米,口径17.1厘米,足径7.7厘米。碗撇口,深弧腹,圈足微外撇。胎体轻薄。通体满施呈淡天青色釉,釉质莹润纯净,釉面开细小纹片。外底有5个细小的支烧钉痕,并以隶书镌刻乾隆御题诗一首。诗曰:

秘器仍传古陆浑,只今陶穴杳无存。

却思历久因兹朴,岂必争华效彼繁。

口自中规非土匦,足犹钉痕异匏樽。

盂圆切己近君道,玩物敢忘太保言。

句末署“乾隆丁酉仲春御题”,并钤“古香”、“太朴”二印。“乾隆丁酉”即乾隆四十二年,公元1777年。此碗造型规整,胎质细腻,釉色如湖水映出的青天,堪称精美的稀世珍品。目前所见传世宋代汝窑碗仅有两件,此件外,英国伦敦大维德基金会亦收藏一件。

·汝窑天青釉圆洗,宋,高3.3厘米,口径13厘米,足径8.9厘米。洗敞口,浅弧壁,圈足微外撇。通体施淡天青色釉,釉质莹润,釉面开细碎片纹。外底有三个细小如芝麻粒状的支烧钉痕,露胎处呈香灰色。外底中心镌刻一个“乙”字。器物外底所刻“乙”字,一般认为是入藏清代宫廷后所刻。精于鉴古的清代皇帝曾将宫廷收藏的古董划分等级,因此,在一些清宫旧藏器物上留下了当时镌刻的“甲”“乙”“丙”等标志。在故宫博物院所藏宋代汝窑瓷器上,还有镌刻“蔡”“寿成殿皇后阁”等铭文,一般认为刻字时间较早。据推测“蔡”字可能与北宋徽宗时期权臣蔡京或其子蔡絛有关,“寿成殿皇后阁”则是宋代宫殿名。

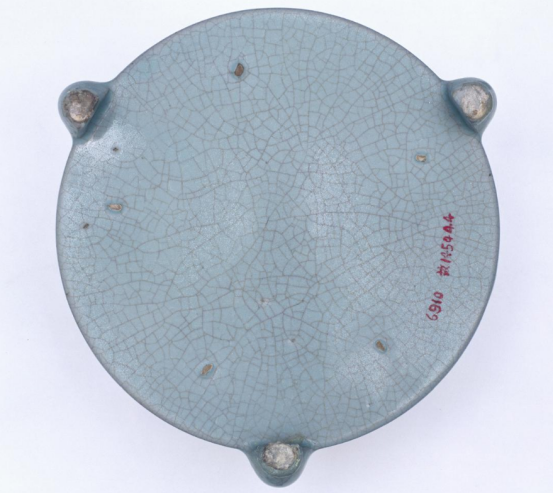

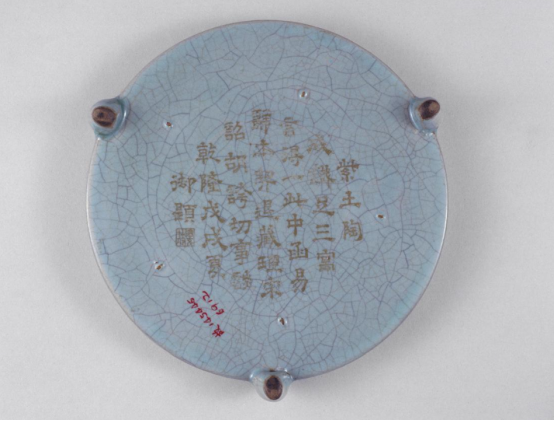

汝窑天青釉三足樽承盘,宋,高4厘米,口径18.5厘米,足距16.9厘米。承盘直口,浅腹,平底,下承以三个蹄形足。里外施淡天青色釉,釉面开细碎纹片。外底满釉,有5个细小的支烧钉痕。乾隆皇帝曾为其题诗一首,由宫廷匠师以隶书镌刻于器物外底。诗曰:

紫土陶成铁足三,寓言得一此中函。

易辞本契退藏理,宋诏胡夸切事谈。

句末署“乾隆戊戌夏御题”。“乾隆戊戌”即乾隆四十三年,公元1778年。此器造型属传世孤品,弥足珍贵。它以往曾被称作“三足洗”或“三足盘”,但从出土汉代铜三足樽均与三足承盘配套使用看,此器亦应与汝窑三足樽配套使用。

(资料及图片来源:故宫博物院)