【名窑赏析】入窑一色、出窑万彩——钧窑

钧窑,作为北宋著名瓷窑之一,窑址位于今河南省禹县。自唐代起,钧瓷便在神垕古镇这片土地上迅速发展,神垕也成为钧瓷文化的核心之地。那时,“进入神屋山,七里长街观,七十二座窑,烟火遮住天,客商遍地走,日进斗金钱”的歌谣,生动描绘了神垕因钧瓷产业而兴旺发达的繁华景象。

金代 钧窑三潭印月盘,观复博物馆藏

钧窑巧妙利用铁、铜呈色的不同特点,烧出蓝中带红、紫斑或纯天青、纯月白等多种釉色。以蛋白石光泽的青色为基调,呈现出乳浊而不透明的美妙效果。此外,钧瓷釉面上常出现不规则流动状的细线,形似 “蚯蚓走泥纹”,这成为钧瓷独有的显著特征。

北宋 钧窑天蓝釉六方花盆,故宫博物院藏

钧窑瓷器不仅釉色迷人,造型亦丰富多样。北宋时期,其器形主要有花盆、盆托、洗、盘、炉、钵、碗、尊等。花盆、盆托、尊等器物底部往往刻有一至十的数目字,表明一套器物的大小序号,有的还刻有“奉华”等字样。钧官窑瓷器以胎质细腻、坚实致密著称,造型典雅端庄、古朴大方,釉色莹润、五彩缤纷,尤其是其多种窑变效果,更是其他窑口难以企及。

北宋钧窑天蓝釉海棠式盘,故宫博物院藏唐

代中外文化交流频繁,人们对金银器极为推崇,陶瓷仿金银器之风盛行,这一风气延续至宋代。受此影响,宋代钧窑碗发展出不规则造型,如源自唐代金银器形制的花瓣碗,常见的莲瓣葵口碗,在河南省禹州市刘家门钧窑遗址就曾出土生产葵口碗的模具。钧窑盘也有仿金银器的折沿造型,以圆形或四瓣海棠形为主。盘的平面为陶匠提供了创作空间,从单纯蓝釉器发展为蓝釉紫斑产品,且折沿盘底部也着色彩,采用仿效汝窑的裹足支烧法,器底有三或五个支烧痕。

北宋 钧窑玫瑰紫釉菱花式三足花盆托,故宫博物院藏

北宋之后,金朝统治中国北部,钧窑陶匠流散,仿金银器等贵重钧窑器减产。但因钧釉质厚、遮盖力强,对胎土原料要求不高,其他窑场纷纷仿制。金元时期,钧窑生产的民间日用品广泛普及,出现了饮具、香座、水盂、水滴等文房用具。

金代 钧窑天蓝釉三足炉,故宫博物院藏

钧窑香炉造型独特,大都为三足,造型源自新石器时代陶鬲或演变的青铜鬲,用于祭坛烧香。典型宋代钧窑三足炉体形较小,以厚釉凸显钧釉的润泽均匀,不加其他装饰。元代钧窑三足炉形体增大,胎体厚重,竖耳,造型仿古铜鼎,多有兽足或如意形足,因钧釉较厚,采用贴花装饰,纹饰有花叶或龙凤瑞兽。早期钧窑香炉无竖耳,装饰也不如元代繁复。

元代 钧窑月白釉双耳三足炉,故宫博物院藏

钧窑瓷器,无论是山水釉展现出山川河流的壮美细腻,星空釉营造出梦幻般的感觉,还是胭脂釉如美人脸颊红晕般婉约动人,都像是大自然与工匠们共同谱写的艺术诗篇。它不仅是实用的器具,更是承载着历史文化与艺术价值的珍品,等待着更多人去欣赏、去品味、去传承。

藏品赏析

·钧窑玫瑰紫釉长方花盆,宋,高15厘米,口横20厘米,口纵16.5厘米,足距横13.4厘米,足距纵10厘米。

花盆长方体。广口委角,折沿,斜直壁,平底,四云头形足。内壁釉呈月白色,外壁天蓝色和玫瑰紫色釉相间,釉面可见“蚯蚓走泥纹”,外底施酱色釉。底有五个渗水孔,并刻有数目字“十”,表明这件花盆为同套花盆中尺寸最小者。

·钧窑天蓝釉紫红斑盖罐,元,通高30.5厘米,口径17.5厘米,足径14.7厘米。罐上下子母口套合。短颈,溜肩,鼓腹,圈足外撇。盖为后配,拱顶出沿大于器口,盖顶置菠萝形抓钮及三个环状系。通体施天蓝色釉,釉色蓝中泛青,盖面饰不规则的红斑纹。足底无釉,胎呈铁褐色,足底粘有釉斑。此器造型浑厚,釉色纯净明丽,堪称元代钧窑瓷器中难得的造型完整之器。

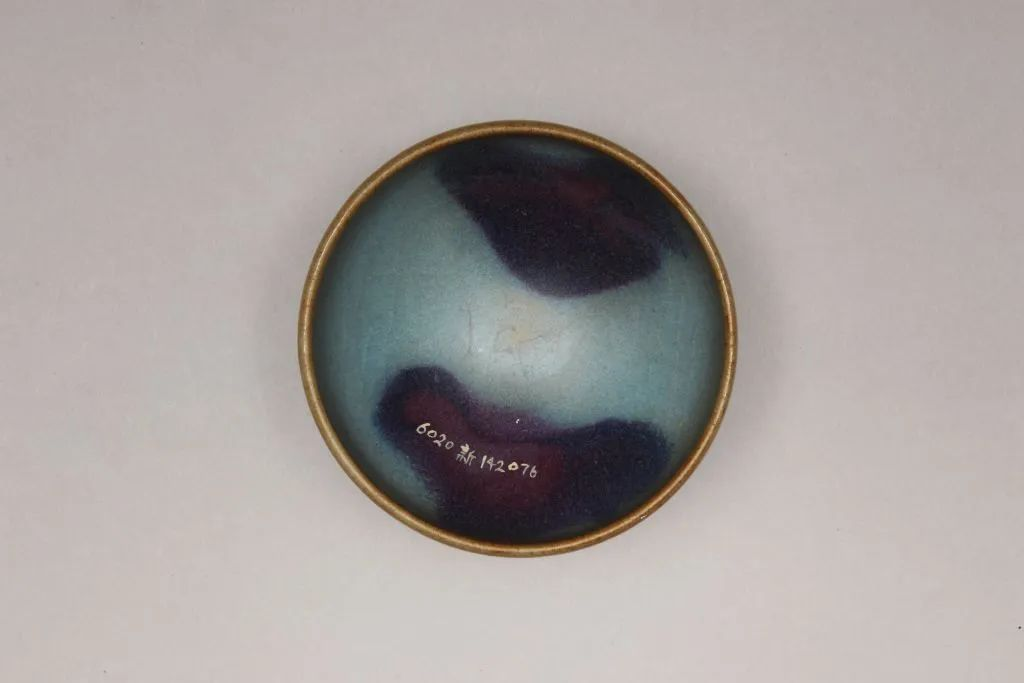

·钧窑天蓝釉紫红斑碗,金,高4.1厘米,口径8.3厘米,足径2.9厘米。碗口微敛,深弧腹,圈足。胎呈褐色,质地坚致。里、外施天蓝色釉,上有紫红斑,匀净光润。口沿呈浅黄色。外底不施釉,圈足端涂褐色护胎釉。

·钧窑天蓝釉三足炉,金,高7.2厘米,口径7.9厘米,足距5厘米。炉圆口,折沿,直颈,鼓腹,底下承以三足。施天蓝色釉,里施半釉,外壁满釉。口部边缘釉薄处呈酱黄色。钧窑烧造做工考究的陈设用瓷,如花盆、花盆托、鼓钉洗、出戟尊等。这类陈设用瓷在清宫中多有收藏,被称为传世钧瓷。除此之外,钧窑也生产碗、盘、瓶、炉等日用品,产品多施天蓝色釉。

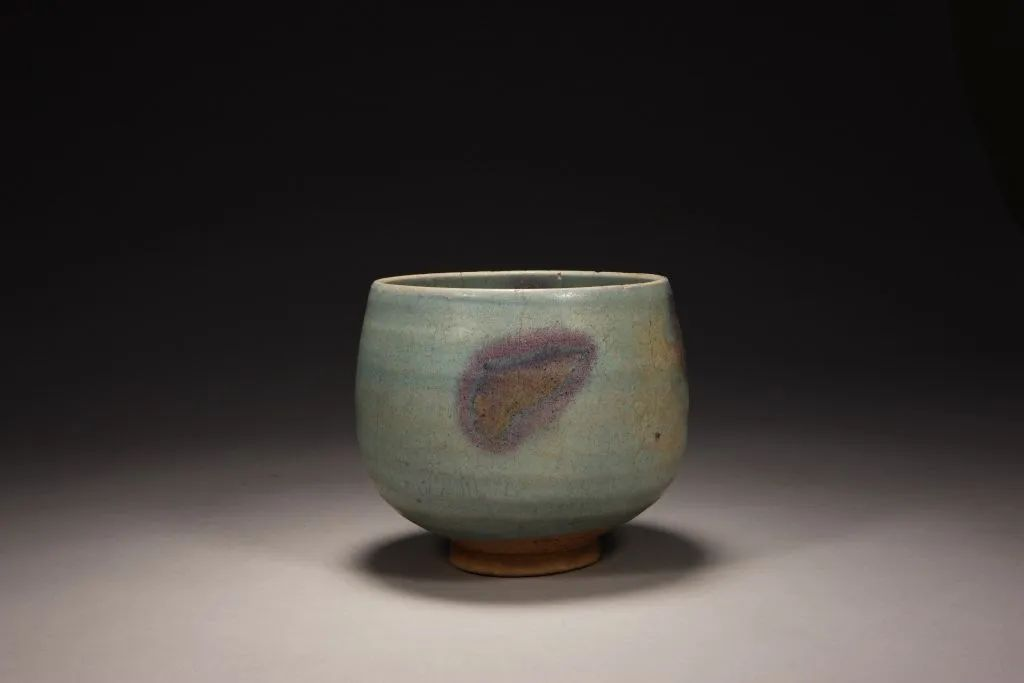

·钧窑天蓝釉碗,金,高8.2厘米,口径19厘米,足径5.7厘米。碗敛口,深弧壁,圈足。通体及圈足内均施天蓝色釉,足底无釉。钧窑地处今河南省禹州市,在宋、金对峙时期这里属于金代统治范围。此碗在碗形、釉色、底足处理等方面与典型的宋代钧窑有一定差异,或为金代钧窑制品。

·钧窑天蓝釉紫红斑钵,元,高16.5厘米,口径16.8厘米,足径8.8厘米。钵敞口微敛,深弧腹,近底处内折,圈足。里、外施天蓝色釉,内底无釉,外壁施釉不到底。釉色温润,釉面有开片。里、外壁分饰几处不规则的淡紫红色斑块。此器胎体厚重,足底无釉,胎呈土黄色,胎质较粗,底心有脐。

·钧窑月白釉长方花盆托,北宋,高5.7厘米,口横18.8厘米,口纵15.2厘米。花盆托呈长方形。口微外侈,折沿,委角,腹壁较浅,底下承以四个云头形足。内、外均施月白色釉,边、棱釉薄处呈酱色,外底涂抹酱色釉,刻有数目字“九”,并有一周支烧钉痕。左上和右下角各开有一个渗水圆孔,已被填平。从造型看这是一件花盆托,不是花盆,因此底部原不应有渗水孔,而且即使有的话,也应是五个,而不是两个。因此,这件花盆托上的两个渗水圆孔,应为后人所为。

·钧窑月白釉出戟尊,宋,高32.6厘米,口径26厘米,足径21厘米。涂酱色釉,刻划数目字“三”。此尊风格古朴、庄重,为宋代宫廷使用的典型陈设用瓷。传世钧窑器物的底部多刻有“一”到“十”不同的数目字,其意义历来有不同的解释。据现存实物证明,器底所刻数字越小,器形越大。

·钧窑天蓝釉紫红斑梅瓶,元,通高39.3厘米,口径3.8厘米,足径7.2厘米。瓶小口,圆唇,短颈,肩以下渐敛,圈足。盖为覆杯形,盖沿及盖内壁下半部无釉。灰白色胎。通体施天蓝釉,釉层棕眼较多,釉垂流现象明显。盖及瓶腹均涂抹紫红色斑。足根及底部无釉,盖、瓶无釉处均为酱褐色。此件梅瓶在天蓝色地釉上施紫红色斑块,犹如片片彩霞,爽心悦目。这种装饰完全出自工匠施釉时的随意涂洒,烧成后却呈现出诗意的画面。

·钧窑天蓝釉紫红斑三足炉,北宋—金,高6.8厘米,口径7.4厘米,足距3厘米。炉敞口,折沿,短颈,鼓腹,平底下承以三个乳足。里、外施月白色釉,外壁饰大片的紫红色斑块,颇似天边的灿烂云霞,给人以无尽的美感。

·钧窑月白釉塑贴莲荷纹双耳三足炉,元,通高24厘米,口径14.5厘米,足距10厘米。炉平口,深腹,内凹式圈足,底下承以三足。口沿上对称置冲耳。里、外施月白色釉,外底有垂釉痕。圈足无釉,铁褐色胎,胎质细腻坚致。外壁及耳面塑贴折枝花卉纹装饰。

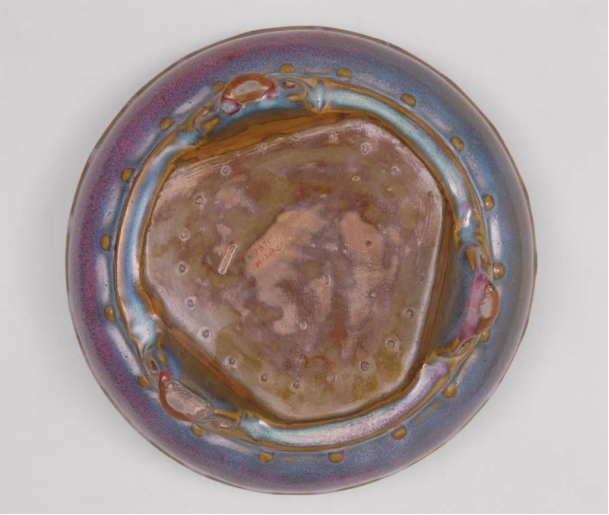

·钧窑玫瑰紫釉鼓钉三足花盆托,宋,高9.2厘米,口径24.3厘米,足距16厘米。花盆托敞口,浅弧腹,平底,下承以三个如意头形足。外壁口沿下和近底部各饰鼓钉一周,分别为21枚和18枚。通体施釉,内壁釉色天青,青中泛白;外壁釉色蓝中泛紫,绚丽夺目。外底刻汉写数目字“一”。